Depuis septembre 2005, Ironie paraît de façon irrégulière. Ironie reste gratuit sur Internet ; mais pour ceux qui voudront recevoir la version papier, nous mettons en place un abonnement annuel de 15 euros.

Chèque libellé à l'ordre d'Ironie(s) à envoyer à cette

adresse :

IRONIE(S)

51, rue Boussingault

75013 Paris

Pour les lecteurs irréductibles nous vous proposons les premiers numéros d'Ironie version papier (du numéro 1 au numéro 100) sous la forme de 2 volumes distincts :

IRONIE Volume I (numéros de 1 à 55)

: 30 € (dont 5 € de frais de port)

IRONIE Volume II (numéros de 56 à 100) : 30 € (dont

5 € de frais de port)

Chèque libellé à l'ordre d'Ironie(s) à envoyer à cette

adresse :

IRONIE(S)

51, rue Boussingault

75013 Paris

CE RECUEIL EST LA TRANSCRIPTION DE PAROLES ENREGISTRÉES, PARFOIS À L’INSU DU LOCUTEUR, ÇA ET LÀ À TRAVERS LE MONDE, DANS LES LIEUX LES PLUS DIVERS, PENDANT DES ANNÉES, AU FIL DES NOMBREUX VOYAGES QUE J’AI EFFECTUÉS TOUT AU LONG DE MA VIE.

« Pour l’enfant, amoureux de cartes

et d’estampes,

L’univers est égal à son vaste appétit.

Ah ! que le monde est grand à la clarté des lampes ! »

« C’est entre la liberté et l’esclavage que se croisent les chemins vrais et terribles, sans guide pour le parcours suivant, alors que le chemin parcouru est immédiatement anéanti. De tels chemins, il y en a d’innombrables ou il n’y en a qu’un seul, on ne peut pas déterminer cela, car la perspective fait défaut. »

“Les avez-vous jamais rencontrés, ces êtres de mystère qui se faufilent aux lisières de nos vies ? Riches ou mendiants, invisibles dans l’opacité du monde, ils se distinguent par un indéfinissable parfum flottant entre liberté et anarchie, particules éparses folles parcelles de l’air qui nous entoure.”

« Et la splendeur des cartes, chemin abstrait qui mène à l’imagination concrète, lettres et traits réguliers qui débouchent sur la merveille. »

“Rémi avait disparu dans la nuit pour chercher une autre boîte.”

ATTENTION ! TOUTE COÏNCIDENCE AVEC DES PERSONNES RÉELLES OU IMAGINAIRES RELÈVERAIT D’UN SIMPLE COUP DE DÉS DU HASARD.

nous nous je je tu je toi je tu tu tu je nous nous je. patauge au milieu du marécage. point de repère. il est mort LE maintenant sûr et et certain faut dire à la fin il commençait à débloquer pas mal Umtata il parlait tout seul comme une machine incohérente n’importe où n’importe comment tiens je sais exactement comme Lucky dans En attendant Godot, exactement la même chose, sauf que chez lui le discours n’était pas universitaire ni technique ni économique il était banal simplement banal tissé du plus pur quotidien rien de diaphane dans cette pureté-là plutôt genre comme ici marécageux, plombeux, glauque, bouseux, pas merdeux, non on peut pas dire ça dés fois, ça sent bon Umtata j’y serai bientôt si ces putains de moustiques ne m’ont pas bouffé toute la couenne avant ça sploche ferme entre mes jambes pas moyen de biaiser c’était le marécage ou rien j’ai choisi le marécage la boue ne m’a jamais fait peur à moi, même j’aime bien au fond sa gluance sa plasticité sa mollesse de matière fuyante et collante qui est là et qui s’enfuit en même temps on veut la prendre elle se barre et pourtant elle est toujours là. À la fois palpable et impalpable matière. Abîme sublime. Mieux qu’une verge c’est pas soit l’un soit l’autre soit dur soit mou c’est les deux à la fois présente et fuyante la dualité de la boue ça ne me gêne pas de patauger ainsi jusqu’à mi-cuisses ça me ferait même plutôt bander, en fait. La tiédeur de la matière sans doute. Ça fait longtemps que j’avais pas bandé comme ça, à froid. Si je peux dire Que faire ? Poursuivre ou attendre le moment favorable. Garder de la réserve ou brûler tout de suite. Attends, faut que je réfléchisse, là. J’ai le temps avant d’arriver à Umtata. Je m’appelle Lewit. Marchant quelque part en Afrique du Sud, entre Lesotho et Transkei. Je dois avoir dans les 55 ans. C’est tout.

Lewit / Près d’Umtata (Afrique du Sud) / 21 mai 1986

Ta langue dardée au fond de mon être aux accompli tréfonds de mon dedans dans les bas-fonds de mon intimité ta langue dardée je la garde précieuse écharde désirante gardé ton regard drague hors cadre grand gland gonflé éblouissante églantine Stadhouderskade qu’importe le LIEU éperdu de bonheur un simple petit jet de pensée à ton endroit, à peine un œil entrouvert en ta direction me propulse auprès des dieux félicité éternelle de l’immensité aimante Je ne comprends pas la langue d’ici l’écriture m’est étrangère seuls surnagent quelques mots, des noms, épinglées là des essences ayant vécu d’une vie exemplaire, ou souffrante, ou démente d’amante ou d’idiot ici il n’en est guère la ville se joue de ces jeux latins lutineries de gamins ironie joyeuse vie ludique inventée rêvée j’aime l’amour et la vie est belle je te revois tout à l’heure dès que je pense à toi, un tout petit peu, imagination lacérée d’un désir délirant explosion aura désir ne pas penser à toi pour savourer les éclairs réminiscences sensuelles à gorgées goulues et savoureuses Nassaukade L’hôtel est au bout de la rue le goût de toi j’apprendrai le néerlandais aujourd’hui je ne sais pas l’amour pour toi l’amour de toi faire l’amour avec toi jusqu’à épuisement des forces bonheur de rester pantelants l’un près de l’autre, joyeux d’une joie céleste, épuisés, heureux attente ressourcement des forces vitales, attentifs au retour du désir tous ces canaux, eau, ponts ville sereine natures mortes paysages de Hals et ses joyeux buveurs discrètes béguines et familles épanouies il faudra que notre amour ait explosé là à l’abri des regards coulissé en catimini au creux d’un hiver gris et lumineux, froid et humide. J’arrive à l’hôtel. Je m’appelle Lise. Lise… qu’importe mon nom ! On est le 14 février 2002 et je rentre d’une promenade dans Amsterdam. Amsterdam, près de Paris, Amsterdam tout près de Rome. Amsterdam, traversée d’innombrables canaux, ruisselante d’une eau charriant tous les élans maîtrisé éternisant le désir des amants enfin réunis.

Lise Durville / Amsterdam (Pays-Bas) / 14 février 2002

Tbilissi c’est LE lieu où j’ai étudié fragment vérolé de cassé pensées sous surveillance vaillance nulle le cœur au avalé fond A jour j dehors projeté va où marche recule avance ailleurs B béance barré vide bourré de quoi C cause inconnue D dérive et la suite des déshérences E elle vue pas toi pas moi pas elle niée elle F fagot feu sanglant fête satanique G Géorgie amour mont H tué coupé morceaux de corps monceaux d’horreur béate stupeur I il île remplie dégueulis J je pas veux je où je pas rien K Kazakhstan mes aïeux cieux carrément cinglants L l’arme douceur tué M merde N nada Nadia non oui O orage du rien vide orangé P putassier pas pris Q queue R rien rien rien le plein du rien rien c’est bien S Shenako le but du voyage là-haut le fond de la terreur T tu tas tué toujours tagada taratata tas tué tué U ultime frontière usine rang V valet sans cœur sans atout sans vit sans rien W wagon de sinistre de sinistre de sinistre sinistre X féminin barré pas cul rien sans mot Y masculin croisés abhorrés Z Zilna sinistre horreur terreur sinistre Dévalé la pente Poussé le chariot Délacé les godasses Léché les pompes et le reste Rien entre.

Camille Rhadi. 46. 27.74.06.91.75.44

Camille Rhadi / Shenako (Géorgie) / 1er novembre 1986

<les choses demeurent obstinément dans leur identité ironique> monde figé flottant sur son apparence goût rance de la solidarité garantie de la réalité plus mot aucune ne sort tari la source de toute chose le bois est bois le sky est sky la tasse en porcelaine s’éteint les derniers reflets disparaissent en reste ici reste là je ne te vois pas bien tu ressembles aux autres reste ici deux minutes après j’me barre toi tu fais ce que tu veux si je te frappais avec une hache ça pisserait le sang ou autre chose, tu mourrais peut-être ça dépend où j’aurais tapé reste ici j’arrive pas à comprendre où PEUT-ÊTRE le monde d’avant s’est barré reste seulement la surface molle et terne plus magie aucune n’opère aucune fleur de sang caillou des étoiles les torches se sont éteintes les lumières plus ne brillent éclat sans plus rien le poète ne pas savait raison avait combien enfantif naïn plus rien que le tout submergeant de la réalité des choses macrophage qui va manger me si clef ne pas trouve derrière pour passer très passé le ton fané bleu derrière miroir le clef passer reste ici reste là je ne te vois pas bien fais comme tu veux après tout. Le miroir, c’est au fond du couloir, à côté des chiottes. La clef est derrière le compteur. Tu fais ce que tu veux. J’m’appelle Gabriella, Gabriella Moro. Tchao !

Gabriella Moro / Florence (Italie) / 1er novembre 2001

creuser, repousser, creuser, soulever la terre et la repousser un peu plus loin, tout creuser d’un coup sec, soulever la terre meuble et souple et la repousser d’un geste précis un peu plus loin Addis-Abeba au bout de la route derrière la montagne le but du chemin la pluie qui tombe asperge la terre je travaille la terre viendra le soleil torride de midi le sillon progresse ouvre sa vie vagit comme l’enfant qui vient de naître il est beau l’enfant de Malimbé qui est né cette nuit je l’aime déjà ses petites fesses toutes froissées et comme il crie ce bébé magnifique riche d’imaginaire les pieds sur la terre je le vois très beau l’enfant de Malimbé, déjà de grands yeux si petit le sillon vit derrière moi je l’ai ouvert à petits coups de houe lents et calculés la douleur de mes reins a disparu le deuxième sillon débute sous mes mains habiles comme il a crié fort l’enfant de Malimbé un cri de victoire presque si fragile au sortir du ventre de sa mère sa force en devenir grandeur et bonté de l’adulte, creuser, repousser, creuser, soulever la terre et la repousser un peu plus loin l’air des sommets est limpide ce matin j’aurai fini mes cinq sillons avant la chaleur. Ma fille sèmera derrière moi les graines de lin. Mon fils surveillera les oiseaux et s’amusera de les éloigner. Qu’il est beau l’enfant de Malimbé j’irai le voir tout à l’heure dormir de son sommeil béat il vient du pays des anges il nous apportera la paix. De retour du pays des âmes en peine – je tairai son nom nul ne dira sa destinée connue de la terre devient rouge le bout du jardin a toujours eu cette couleur de rouille je me racontais tant d’histoires avec ces couleurs de la terre de mon enfance je me souviens que ce rouge m’effrayait et pourtant c’était la partie de la terre que je préférais toujours travaillant là comme un aimant une force sourde creuser repousser creuser, soulever la terre meuble, la repousser un peu plus loin la houe est douce dans mes mains l’enfant de Malimbé est la joie venue sur terre je le prendrai dans mes bras tout à l’heure. J’arrive à la fin du deuxième sillon. Je m’appelle Kadiatou et j’ai 27 ans. Je travaille dans mon jardin, sur les hautes terres au nord d’Addis-Abeba. Et je ris parce que l’enfant de Malimbé est né cette nuit un enfant très beau que j’adore et qui me ressemble. 27 novembre 2000.

Kadiatou / Addis-Abeba (Éthiopie) / 27 novembre 2000

j’avais regardé ma montre, tu vois, j’aurais jamais dû regarder ma montre je ne l’ai compris que bien plus tard, après je l’ai jetée ma montre après mais ce jour-là je n’aurais jamais dû la regarder d’un seul coup la béance de l’absence s’est révélée à moi immense gouffre du jaillit en fusion du fond du sol devant mes yeux hallucinés enfuis vers des cieux hypothétiques ne viendrait pas ne viendrait plus trois heures de retard pour un rencard on n’imagine pas ce n’est plus un retard c’est une absence avec tous les vers en sence délit tu connais désert et tous les autres Hans ence en ce bas en ce bas monde je mee desséchais devant mon verre vide plus rien Après l’hallucination la béance le trou le vide le rien Il aurait fallu bouger soudain tout mouvement devenu impossible Je ne fis rien me ratatatinait sur place me ramollis avant de me dessécher se laissa vider dehors vider dans la rue rendu au jus de la rue hors de la vue des ordinaires ses semblables agi complètement agi cette fois-ci comme toutes les autres fois se coucha sur le trottoir devant la porte du café En partant le patron repoussa le corps sans trop de ménagement plutôt vers le caniveau mais la direction n’était pas clairement déterminée – ni même voulue sans doute – voilà, c’est comme ça que tout a commencé pour moi. Un vide à la place de l’immense absence insupportable indigérable un vide un trou un rien. Après les flics sont passés. Ils ont redressé le corps – c’était une meilleure idée ça. Debout, le bras, quelques pas. Ça va j’leur ai dit. Ils ont hoché la tête, fait la moue ils avaient d’autres chats à fouetter alors départ fissa en voyant les flics souvenir Béhémoth m’attendait à la maison pauvre bête, avait pas becqueté depuis la veille c’était pas de sa faute tout ça je dérivai donc en biais vers le creux de mon antre et décidai de délivrer Béhémoth de toute attache humaine – un chat ça se débrouille toujours. Béhémoth miaula puis partit dans la nuit. Plus personne dans mon trou dans mon creux dans mon astre, je pouvais partir dès à présent. Je marcherai désormais. Je partis au hasard. J’ai vécu de petits boulots – tu vois que c’est possible quand on a de petits besoins qu’on ne cherche pas la lune j’ai traîné de-ci de-là carcasse d’inutile fange virevoltante accrochée aux basques du néant j’ai vécu de vide et de rien m’appliquant à ne penser à rien d’autre qu’à l’essentiel : bouffer becqueter pisser chier dormir s’habiller un peu. Il te plaît mon portrait ? Je te le donne pour ta collection. Si ça t’amuse tu as sans doute raison de ton point de vue de t’agiter comme ça dans le bocal. Moi elles me heurtent, les parois – du bocal – mais je comprends. Allez, tu peux partir maintenant, je ne t’en dirai pas plus. Ah si, mon nom : Pierre ! Pierre Personne. Dans les 40 je ne sais plus.

Pierre Personne / Narbonne (France) / 23 mars 2003

D’abord le brasier la tentation immense gourmande <excusez cette apparence de défaut dans nos rapports je ne saurai jamais m’expliquer> Le poète enflamme sa plume je bois le nectar et me tue sous le joug du dard la tête baissée sporadiquement relevée sous l’aiguillon de la dans jouissance disparu un jour de printemps où les mots avaient fui mon corps allongé dans la forêt je distinguai à peine quelques points de l’azur à travers le feuillage touffu de la futaie l’azur me fixa de son bleu timide bientôt je ne vis plus que son bleu tendre le vert disparut s’envola comme les bruns des troncs plus ne comptaient que ces pâles points bleus sporadiques sautillant timidement au plafond de la forêt j’ignorais j’oubliais le reste et me traînai rampai m’aidant des coudes et des genoux, me frayant une voie sur la litière molle qui jonchait le sol du sous-bois les ronces ne m’arrêtèrent pas fouettant le sang de mes veines elles m’aiguillonnèrent l’aiguille de pin qui se détacha soudainement et vint se ficher droit dans mon œil gauche loin de réfréner mon ardeur la redoubla je rampai frénétiquement oserai-je avouer que la futaie désormais était faite de frênes en pleine force de l’âge les points bleus s’agrandirent j’arrivai à une clairière et soufflai quelque temps mais ce n’était pas suffisant l’aiguillon fiché dans mon œil toujours virulent jamais ne me quittait et je poursuivis, donc. Frêle esquif radeau à la dérive mille-pattes mille-pattant je poursuivis donc. La forêt le bleu au plafond de la futaie mon corps en reptation le long du sol. Subtil. Mouvement. Incessant. Les arbres. Un jour. S’espacèrent. Le bleu. Concomitamment. S’élargit. Le bleu fonça se durcit. Je sus. Atteint. Bientôt. But. J’erre depuis sur la lande sous la voûte bleue mes regards rassasiés perdus dans le vide. La lande déserte fouettée par le vent cinglant.

Dominique Franciscain / À l’ouest de Lit-et-Mixe (France) / 9 novembre 1995

la déplorable disposition des lieux n’est guère explicitée par ce plan sommaire ça ne court pas les rues les géographes les cartographes sont verse encore plus rares on les prend pour des comptables et la carte du Tendre ne semble pas de leur ressort qu’est-ce que j’en ai vus, moi, des amoureux transis, éperdus d’amour et tristes comme des madeleines se désagréger dans le thé Ledru-Rollin j’arrive à Voltaire allons-y je ne m’éloigne pas en tout cas le quartier est animé il me rappelle les années d’avant quand l’amour était encore là à tous les coins de rue Attention je dis bien l’amour pas la baise comme maintenant Salut tu viens on couche ? non non l’amour le vrai avec tous ses jeux ses préliminaires ses regards ses promesses le vrai amour avec la tendresse et tout Basta ils ignorent les cartes ne veulent plus connaître les chemins refusent de cartographier la Terre et après ils pleurent s’étonnent d’avoir perdu leurs repères rien ne vaut une belle promenade dans une terre inconnue avec carte et boussole après Voltaire… ah ! Voltaire… bon alors après rue de la Roquette et ma carte s’arrête là. Enfoirés ! une carte aussi débile, jamais vu ça encore une ligne droite qui traverse les rues et les pâtés de maison, et s’arrête nulle part, comme ça, sans autre maison qu’ils s’éloignent du sujet commercial ou artistique allez après je poursuivrai à l’aventure… une rue ça mène toujours quelque part même quand on est dans une panade noire qu’il ne se passe plus rien que tout fout l’camp il y aura toujours des amoureux riants à côté des amoureux pleureurs Quand j’ai voulu descendre dans l’arène ils étaient tous partis Ciao je repars allez salut à bientôt on se reverra tu seras là en juin les géographes décrivent les cartographes sont plus aveugles. chemins impossibles se perdre avec toutes ses balises et ses repères. leur pureté s’avance au bord du chemin lumière scintillante de luciole. Allez, j’y suis. Je m’appelle Lucienne. Lucienne Brizard. On est le 23 janvier 2002 et j’ai 77 ans.

Lucienne Brizard / Paris (France) / 23 janvier 2002

je poursuivai dans le marais l’écho cognait là contre la fuite les stratagèmes disséminés ça et là afin de faire croire à ma disparition lettres anonymes postées à mon adresse lettres anonymes l’écho cogne là contre filtre imparfait de la mémoire il y fallait l’outil adéquat mince nerveux sec claquant d’une linéarité de fouet le marais spongieux absorbait à tous mes efforts le foin le soir la fuite le jour les soins assoiffés et l’écho là contre qui plaquait ses accents caricaturaux la fuite lettres anonymes maelström bouillie soif sans le dire derrière le carreau opaque l’écho cognait là contre la déconstruction mécanique le cri au cœur du chaos car où camper dans le marais aux molles assises la joie enfouie bouillie de vie brouillon de rien l’écho là contre cogne la rogne rageuse bogue, rogue et passe un fruit en valait un autre alors l’écho cogne là contre un fruit pour un autre troqué contre la liberté un fruit pour rien et l’autre et l’autre et l’autre et les autres fidèlement disposés en cercle autour du cœur dans leur affectueuse – et flatteuse – flagornerie les fruits accumulés perdirent tout sens la direction n’existe pas dans le marais seule compte la marche un pied à extraire de la boue Sploc ! et le replonger et songer à sortir l’autre pied Sploc ! mouvement perpétuel impossible arrêt des pas dans cette bouillie illisible prirent leur sens au bout d’un temps qui resterait à définir les pas ont acquis leur entière importance se sont enflés gonflés démesurément à tel point qu’un seul pas à lui seul occupait tout l’espace de la mémoire l’écho cogne là contre cogne au carreau les cailloux pleuvent leurs larmes d’ennui un pas dans tout l’espace seul prenait ses aises se vautrait se pavanait et cachait les autres pas piteux serrés derrière lui soleil couchant l’écho cogne là contre le pas caché interdit dissimulé derrière les autres crépite pépite inaccessible terrée dans le marais les pieds soulevés l’un après l’autre jamais ensemble sans relâche le pas changé le jour tu la nuit la réserve ornithologique gigantesque de ses frères et sœurs de pas semblables le plus précieux scellé au fond de la mémoire muette de stupeur l’écho assourdi vagit d’un vacarme délirant et toujours je persévérai dans le marais l’écho cogne là contre immobilité des lointains mouvance perpétuelle de l’immédiate périphérie du pas sans sens apparent le marais accueillit la girouette du clocher écroulé sur les bords de ses marges aux limites de ses confins c’est ainsi que le marais se survivait à lui-même l’écho là contre cogne la mémoire vacille et s’éteint dans l’épaisseur du marais subsistent deux jambes serties de pieds alternativement avancés au rythme cadencé d’une marche militaire l’écho cogne là contre accent circonflexe Rampez et mouvez-vous sur le ventre vous arriverez à hisser vos vélos véloces le long des rampes volatiles et mouvants Avance !

Chris Trautemaignac / Macapa (Brésil) / 5 janvier 1987

Lilou aura réappris à parler juste après mon départ précipité Lilou pleurait la mère riait, c’est sûr, Lilou a perdu la parole des milliards de milles marins entre nous n’auraient pas permis le mutisme primitif dont le ciel l’a accablé. Tiens la corde, andouille, ne lâche pas ! C’est pas le moment de relâcher ta vigilance même si EXCEPTÉ tu es néophyte n’importe qui peut tenir la corde – le gouvernail ce sera pour plus tard, il y faut de l’expérience manant. Quand on sait, le gouvernail c’est pas plus dur que la corde. Eh, papillon ! écoute l’histoire la suite Lilou n’aura plus dit un mot Lilou aura dû réapprendre à parler avec des livres loin des hommes et des femmes tu iras voir Lilou, toi, quand tu passeras à Djerba, et tu lui donneras l’argent que je vais te confier tu ne mentionneras pas mon existence tu diras que tu l’as trouvé dans ta chambre d’hôtel à Marrakech, avec la carte de visite – c’est la sienne – et que tu lui rapportes son bien. Surtout tu ne mentionneras pas notre rencontre Au cas improbable où Lilou te parlerait de moi – je suppose que Lilou aura réappris un langage depuis le temps au improbable où cas de moi Lilou parlerait, mime l’innocence, l’étonnement vous avez… ah ! bon… qui… ? enfin tu te débrouilleras pour lui faire comprendre que tu ne sais rien de sa vie et encore moins de l’existence d’un éventuel parler tenir la corde vois-tu mon petit pareil même l’importance des choses ne jaillit jamais au premier regard l’opacité du réel surgit quand on la contemple derrière la vitre la tempête ne sert qu’à éprouver le matériel au risque de la disparition pure et simple le jaillissement jaillir mourir saillir faillir jouir fouailler une longue vie errante dans les soutes Liberté surveillée Floral ou merdique mêler merde et fleurs mélangées. Le sac avec l’argent est rangé sous la bannette arrière, tu le prendras quand on accostera. Ensuite tu m’oublieras et tu feras scrupuleusement ce que je t’ai dit. Après démerde-toi plus mots viennent ne parler plus ne pourrait tard plus doute sans être peut final subliminal message tombe outre passer sériel fer de fil en chemin transversal ultime moment

Ulrich Duarto / Au large de Porto Santo (îles Madère) / 30 juillet 1994

je lui ai dit QUE je pouvais pas rester qu’il fallait que je me carapate départ sans carte sans boussole sans rien à peine un coup d’œil aux derniers journaux un moment pour de sincérité et la prison de nouveau la prison des chemins de nouveau chemins la prison les portes se referment refermées derrière moi et maintenant le chemin dans le noir Eyes wide Shut Yes my little boy my kind girl toute cette énergie qui avait projeté un corps à un autre un radeau à une planche de salut en boule arrondie boulette plombée au centre exact de l’univers roule sur les chemins boule de rien décrire des lieux qui n’existent pas est difficile la consistance vitreuse de la route sous mes pas la consistance du rien les baies diaphanes l’évanescence des matins du soir le vide absolu des midis la pleine matière de la nuit blanche la nuit dorée disjointe disjoncte parfois l’horreur du laminoir les questions n’existent pas dans ce monde de réponses molles et incertaines Le mur s’appelle impalpable l’herbe est rouge bien sûr bien sûr on n’est sûr de rien on naît sur du rien l’incertitude règne en maître la main de l’ami passe frôle la joue disparaît paraît avant que de s’être fait sentir parée de diamants aquifères le cœur centre nécessaire, vide de rien, tout de rêve et d’inconsistance s’enfonce le pied qui s’y pose monde sans jours assurément la peur du plein l’insaisissable érigé en colonne mollesse exigeante de dureté les repères sombrés cambrés amers dans le marbre macabre de la disparition dire mon monde maudire médire maldire non dire non carte non tous non autres non tous mots momo a mot amens ame ment et puis ment ma mot moue mousse et puis ment maman amant ma et puis ment ma mon monde et puis ment ma pe monde et puis ment pas mon monde et puis ment Mathilde. Mathilde Angelo. 30 ans. Ici. Tais-toi paré laisse-moi maintenant.

Mathilde Angelo / Allonnes (France) / 27 juillet 1988

Je cours de carte point n’est besoin fuyant trop réel qui vue tire vers toi les fibres de mon être se refuse trop empreint de loi corps écartelé je cours je cours pied souffle pied pied souffle pied souffle l’image de toi appel inhumain corps à je cours je cours pied souffle souffle pied poitrine brûlée fuite vide pas penser ton visage tes yeux la naissance de tes tempes ta joue la courbe de ton nez cours cours souffle pied souffle je fuis ailleurs attirance toi déchirure folie comme neutre cours cours cours n’arrête pas souffle pied désir fou folie comme repos cours poumons brûlés de la peur infini noir comme mon lumineux plus penser exploser l’esprit qui me hante fuir la folie débander le jeu point fixe au milieu du maelström cours souffle pas souffle penser pied cours cours penser pas souffle poumons pied cours mal douleur pensée vider cours accourt divin ennemi de moi-même l’amour brûlera éternellement en enfer aucun sens ne viendra jamais ordonner le monde cours cours souffle souffle pas penser appliquer souffle à pied pas cours penser crever si cours souffle poumons brûlés douleur suraiguë quitter pensées pas voir cours quitte le souffle toi cours cours pied pied souffle souffle détruire ton image désir regards déraison éclairs cours penser pied annuler arriver nulle part surtout nulle part chercher le point impossible où vivre deviendrait possible toi poumons brûlés cours cours oublie crève corps annihile la douleur par une autre cours cours crève crève souffle souffle pied pied être désirant impossible fuite j’arriverai où je pas arrêter la course attendre s’effondrer cours la bête résiste le ne pas dire le mot cacher les choses vivre comme si de rien poumons brûlés être vidé toi ton corps ta peau ton odeur cours fuis souffle cours souffle fuis poumons brûlés lutte

cours souffle pied pied souffle sol sol sol…

Je m’appelle Julien. Julien Raison. Et je m’effondre sur le bitume de la rue quelconque d’une ville indifférente et inconnue. Une vie encore en moi, bien présente, la mort se refuse et je ne sais pas où je vais et je ne sais pas quel jour on est en et je ne veux rien savoir.

Julien Raison / New York (États-Unis) / 2 mai 2002

quelque chose ensemble je repars nous voir un moment Stationsplein après ton départ j’ai cru nul défaillir la Terre allait se fendre s’ouvrir devant moi m’engloutir rien la cruauté seule à part est restée poissée devant mes yeux hagard froide grisaille de ce jour de printemps je quitte la gare la queue basse ce jour-là de la pluie plein les yeux ce jour-là comment empêcher la mémoire sale garce d’accomplir son travail d’enregistrement de l’anéantissement aucun son n’en sort juste une sensation d’horreur vivre pourquoi continuer le gouffre ne s’est pas ouvert sous mes pas je suis toujours debout titubant dans les rues sur les ponts je suis là sous un pont il ne s’est rien passé j’ai eu froid beaucoup trop froid je suis ici sur un pont j’ai fui la gare chercher un quartier nouveau n’ai rien trouvé que la laideur des lieux où nous ne sommes pas ensemble quelque chose nous voir sale garce de mémoire après j’ai rampé longtemps partout dans la boue et la soie mêlées qu’importe le tissu en lambeaux n’aspirait à rien d’autre qu’à toi toi parti l’immense tas de solitude s’est recroquevillé en un spasme salace érotisme monomaniaque jusqu’à la déraison la folie ne vient pas quand on l’appelle l’espoir toujours lové dans les sous-sols la force vitale sans cesse renée Amsterdam ville de tout ville de rien pute tu fais la pute ma vie t’indiffère ou l’inverse tes canaux charrient leur flux inexprimable l’innommable de la déchirure innée annule toute possibilité parole tarie écriture calamitée lettres éparpillées en tout sens manger peut-être boire un demi plutôt fumer oublier l’essence d’une seconde nous voir toujours l’espoir ranime la déchirure éperdue de non-sens que ne m’as-tu tué avant de partir sans pour cela être plus humain plus inhumain quelles lettres choisir tout fuit s’échappe sable entre les doigts file et s’amasse en un tas de grains de sable désassemblés seras-tu jamais l’autre quelle est cette vie que tu me refuses carte à jouer cavalier cœur cuirassé tu rentres dans ton jeu aplati soudain ta consistance réelle disparue reste ton immensité cette chose grave grosse de sens partagée retirée ramper sur cette terre en quête amorphe polymorphe dégoulinante d’un non-sens de mémoire d’un autre temps qui ne fut jamais ton départ m’a tué plus sûrement que la vie à ma naissance je n’existerai plus désormais que comme apparence jamais n’oubliera Je m’appelle Claude. Claude, ça suffit. J’ai 26 ans aujourd’hui, quelle importance, le 9 mars 1991. Cela s’est vu déjà.

Claude / Amsterdam (Pays-Bas) / 9 mars 1991

je suis devenu aveugle pro-gres-sive-ment j’ai eu le temps de voir dispa-raître la lumière de m’im-prégner des cou-leurs avant qu’elles s’éva-nouis-sent irrémé-diable-ment de sucer tous les gris entre le noir enfui et le blanc absor-bé tous les gris puis un gris grisé grisant à la fin disparu maintenant c’est plus rien pas le noir ni se autre chose rien imagine impossible et tu me vois, toi, sur le chemin j’ai dû restreindre le cercle de mes allées et venues m’en tenir au connu d’avant les gris le macadam je le sens au toucher maintenant la main quand je suis assis les pieds quand je marche les saisons aux frissons la faim comme avant le besoin égal je n’ai pas toujours vécu là ici c’est mon impasse mon cul de sac terminus provisoire toi ou un autre vous m’emmènerez un jour pour l’instant je vis là à moins qu’un bulldozer ne rase les murs qui cernent l’impasse me propulsant soudain en plein désert à l’intérieur rien n’a changé simplement l’image ne prend plus reste confinée dans la mémoire résurrection des années enfouies des secrets tus des émotions cachées l’image du monde est infinie, même quand on est aveugle, vois-tu elle se fait matière gélatineuse carroyant des blocs durs des pépites saillantes des galets doux cailloux rugueux matières minérales d’avant la vie le vit chaud et sanguin insuffle de l’ordre humain dans tout ça son jaillissement effervescent explose de chaleur contagieuse nul besoin de voir pour aimer la vie le vit va et vient jouit de son propre plaisir imminent de l’explosion joyeuse qui marque son contentement (provisoire) éternellement recommencé recherché lumière intérieure gant tourné et retourné implosion explosive hors de l’intérieur douceur de la peau éternelle promesse de bonheur la vue n’y sert à rien dans mon impasse des doux et des plus secs viennent me voir tous sont chauds certains humides tièdes jus dégoulinants ruisselants de douceur lait de tendresse l’œil absent ne manque pas si tu veux je te ferai découvrir ta peau et ton humaine présence au monde ce sera comme tu veux les paradis terrestres existent le ciel peut toujours attendre, crois-moi parfois la magie opère au-delà de toute espérance parfois elle échoue rendre aux êtres leur humaine sentence parfois elle massacre les sensations en un jeu sentimental pétri d’un métal au goût acide parfois c’est selon et ce sera comme tu veux Nul besoin de regard ni d’yeux pour voir Mon nom ? Comme tu es étrange pourquoi mon nom après ce que je viens de te dire Que te servira de savoir que je m’appelle Ezéchiel Ezéchiel promu ange d’Orient par décret du Très haut que te sert de savoir cela ami au nom indifférent que te sert de savoir cela pour me dire oui me dire non la caresse de mes doigts te réconciliera avec ta vie viens sinon pars ou reste qu’importe

Ezéchiel / Dubrovnik (Croatie) / 15 avril 1991

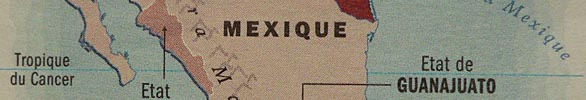

Ah ! si j’en ai épinglé des papillons ! c’est rien de le dire. Mais avant il faut les attraper les LIEU lépidoptères les traquer à tous les coins de la terre aujourd’hui dans la Sierra Madre hier en Italie demain dans la Sierra Leone Madre ! Qui aurait pensé à tous ces voyages dans ma vie moi qui déteste bouger chasser les papillons quêter le plus rare traquer le spécimen introuvable derrière un buisson peut-être… patience ces montagnes m’exaspèrent mais je ne les vois guère et puis on est mieux ici qu’à Mexico quelle ville j’ai cru étouffer au moins ici on respire un peu mieux même si c’est toujours aussi humide aussi moite une étuve moi qui aime les plages du Nord si j’ai de la chance je vais peut-être trouver un Biston betularia ou un Excellensis martimerus species mais je ne conseille à personne cette forêt perdue entre sud et nord est et ouest j’y suis mal des tressautements dans la poitrine je ne vais quand même pas clamser ici dès que j’ai trouvé quelque chose d’intéressant je repars je me barre je retourne chez moi épingler mes papillons les classer les compter les répertorier dépoussiérer les boîtes comparer les spécimen. Je m’appelle Elisabeth. Elisabeth Kahn. J’ai 48 ans et je suis entomologiste. Les papillons c’est ma vie et ma passion.

Elisabeth Kahn / Dans la Sierra Madre (Mexique) / 16 mars 1987

L’indécision tenaillait ma belle et moi je suis parti. J’ai couru à partir du point alpha à la rencontre de feu oméga. Les fragments délités voletaient autour de moi – je courais très vite. La vie éclatait en mille morceaux qui fusaient dans l’espace à partir d’un centre proche du mien, jaillissaient les fragments en gerbe écumante, ruisselait en liquide chaud, PEUT-ÊTRE épais, laiteux tellement adoré. Après il m’a suffi de suivre le fil qui longeait le chemin. Rien de plus simple. Garder la main sur le filin sans écouter le chant des mâles sirènes les notes égrenées par les femmes éphèbes en route sans arrêter le regard aux bouches souriantes capter les sensations ténues des épidermes offerts à mes mains sans retenir les effluves capitaux exhalés par les mères mourantes et les pères expirant. Rien de plus simple. Combien de vies veux-tu avant d’arrêter ton enquête avant d’abandonner ta quête ? Laisser aller le fluide et le filin jaillit par magie le long de la main. Oublie, oublie les noirs desseins de demain. Oublie le désespoir des matins d’antan. Oublie l’incohérence des six vies antérieures. Abandonne-toi au charme . sens, et marche. Le fil de soie ne tardera guère à se manifester si tu es attentif. Surgira d’une effusion confuse et lascive. J’y ajouterai ma prière. La soie enveloppera tes heures comme autant de caresses. Car tu es Dieu, et nul ni rien ne songera à t’en disculper. Saute, vole. Accompagne ta danse frémissante de parfums éblouissants. Donne le vent à qui veut le prendre. Dépasse et trépasse.

Anonyme / Paris (France) / 5 septembre 2019

Pas de carte de boussole encore moins que ferais-je d’une en boussole dans le noir de cette nuit sans étoile la carte rigole ricane vieille carne la carte en toc est bien là où elle est chiffon de feuille fouillis au fond de la niche du chien mes amours sont tous là-bas je les trouverai un jour ou l’autre en tâtonnant je les reconnaîtrai leur visage doux anguleux soyeux sous mes doigts le souffle de leur souffle sur mes doigts mes pas me mèneront jusqu’à chairs mes ailes de soie s’envoleront d’un vol rapide effleureront vos fronts souffle insensé trêve de rêve pour l’instant tu marches dans la nuit pas d’étoile pas même de lune dans son halo au-dessus de toi le ciel est noir gris extrêmement foncé pour être exact tes pas se succèdent l’un après l’autre sur le bitume quand tu sens la berme herbeuse et molle tes pieds obliquent bifurquent légèrement de toute façon c’est toujours tout droit la rigueur de la route guide les pas jadis un chemin à n’en pas douter encastré entre les hauts bords de talus plantés d’arbres épais dans la région il n’y avait que ça, jadis, de ces arbres lourds, majestueux, juteux, aujourd’hui ils sont tous morts mais curieux ils renaissent de leurs souches desséchées de rejis sans cesse des rejetons des surgeons naissent vivent s’accrochent à leur sève et crèvent à nouveau à côté d’autres surgeons surgis eux aussi de la souche desséchée par la pluie et le vent and so on ainsi de suite marcher dans la nuit absurde exaltant toujours tout droit solitude prolifique aïe un trou zut j’aurais pu me fouler la cheville marcher moins vite peut-être de toute façon j’arriverai toujours, vite ou lentement, le chemin sous mes pieds La nuit le rêve de ma vie le paradis de mes hantises le cocon de mon action Marcher dans la nuit exaltation intense de tous les sens vous revoir bientôt effleurer vos lèvres de mon souffle. Je m’appelle Gladys. Gladys Brown. J’ai 42 ans et je marche vers Sidney-Bound, kilomètre 45, où j’arriverai avant le matin. Nous serons le 10 juin 2001.

Gladys Brown / Sidney-Bound, kilomètre 45 (Australie) / 9 juin 2001

je suis l’intouchable l’inaccessible aujourd’hui Paris hier fût Londres demain Rome Milan Berne Vienne Istanbul pas après pas ciel gris pluies soleil le temps sera le temps passé lassé tu seras là à m’atteindre de tes sarcasmes le souvenir série de saillies sévères sève sevré crevé sel censeur adieu la caresse éprise crise souveraine serré serres sphincter déployé ton voile vit de ma vie demain Rome Budapest après gris sans espoir joyeux appel de ton corps demain Vienne café léger café serré café âcre alacrité salace élégante sagacité cigarette classique la fenêtre toujours à la même place les cris des enfants dans la cour voisine la chambre toujours égale à elle-même dormir bouger à peine placard café salle de bains vomir et manger, vomir ou manger, se mouvoir, et manger amour absent amants du jour amants du soir bonsoir sur chair sacrée ressac ensoleillé sensations sucrées série de secousses ensemble une semaine de semence je salue je souhaite je passe la série soyeuse s’achève désenchantement de la chair où sont les amours sauvages jeunesse à fleur de réel émoi répété se copie lui-même réplique dupliquée à l’infini à l’écho affadi le café est toujours du café, sans accrocs sans illusions quitter retrouver toujours un autre sera là pour ne rien combler d’un vide qui est leurre, beurre, confiture une si vaste rigolade rasade demain je me mets à la vodka je vais à Varsovie manant, massacrant le souhait de te voir excède la sensation plastique de ton sort qui m’indiffère au fond de mon trop venu trop tard ton mon brutal caresse souvenir cuisant cuisses contre cuisses je serai chaste dorénavant. Merci pour la promenade, Paris m’ennuie, je pars tout à l’heure. Les dés ont indiqué Varsovie. J’apprendrai le polonais, je porterai une parka et un gros bonnet de fourrure l’hiver. Je m’appellerai Andrejv, Andrejv Paklowski, j’aurai 52 ans et nous serons le 2 décembre 2001. Amen !

Andrejv Paklowski / Paris (France) / 2 décembre 2001

tu as distillé subtil le poison blessé du bleu du ciel impossible de rassembler les morceaux épars toujours absent toujours revenant ange de la nuit démon de midi tu as distillé subtil agent du néant le poison poisseux du naufrage annoncé d’où venait ton accent de chaleur ces froide d’où tenais-tu cette apparence de vide plein d’où me parlais-tu de mon rien vain en vin de main en maints sans cesse sans doute peut-être une présence sur le chemin le roseau ou le chêne frêle frôlement j’ai joui drôlement de l’absence de nos rapports le lien qui nous attacha n’a j’aimais être lié jamais noué un suspens de l’air un soupir de l’invisible une respiration de l’intermittence sauras-tu jamais et toujours jouent à la ronde joue contre joue des petites filles blondes et tu jouis et je jouis jeu sans chandelle dans la douceur du jour le néant de l’au-delà de la nuit tu étais étoile le ciel s’est éteint le deuil a passé sur un autre chemin j’aperçois la rive lointaine ses lumières s’ennuient sourire plat et sans chaleur je reste en pleine mer en pleine panade mère de l’esplanade loin des atermoiements des éternuements des enterrements je reste en pleine défaite au milieu de la mer osant enfin avouer le sel des jours et des nuits qui me ronge l’aiguillon salace de l’aimant perdu dans la salade diamant magnifique perdu en chemin le nord ne m’a pas suivi s’est figé fiché lourd sous ma main le sud l’ouest et l’est évanouis dans la nuit ne reste que le centre le plein le lieu rond source de la force du . Jamais ne cessera.

Alexis Merletti / Ischia (Italie) /4 août 1983

Reims cathédrale du rien venté je ne risque pas de te voir de là-haut Le Nyiragongo gondole ses grandes lèvres de part et d’autre du rift en formation les géographes apprentis géologues s’en délectent l’acte je les accompagne pour leur montrer le chemin fourmis affairées au ras du sol toujours à poursuivre des chimères réelles avortées fouinant fouillant exhumant là humant l’humus ici Nyiragongo j’aime le paysage comme tous les paysages vus d’en haut ses lèvres béantes s’ouvriront dans la nuit des temps inexorablement déformées sous le fouet du sang de la Terre dont le cœur palpitant vibre sous mes pas ses lèvres écartées écartelées vers un devenir de disparition seule la plaie béante subsistera surgie du centre du sol subsumée subjuguée par tant de beauté aplatie aplanie affolée ébahie en une plaine paisible et son fleuve lent et majestueux en son centre coulant ses eaux tendres et voluptueuses mêlées de boue et de vaguelettes menus remous clapotis tendres friselis gris la plaine sereine dans un million d’années, après l’effusion la profusion la diffusion à travers la fente du fiel de la Terre le miel au cœur du tamis coulant tout du long du sillon mauve marbré motivé par le murmure du mur qui déjà cernait l’univers, là-bas, à Reims. Mes géographes flânent, surpris par la poésie cinglante du lieu. J’ai tout mon temps. …. La prochaine expédition dans le désert de Gobi je ne choisis pas les destinations, moi, j’ordonne et j’organise. étrangeté anges sourire diabolique coins paysage Survivre Mes géographes s’affairent, troquent leur pelle pour un scalpel qui annonce le laboratoire On va repartir ce sont des signes qui ne trompent pas. Je m’appelle Alain. Alain Tardi. J’ai 33 ans, demain j’aurai 33 ans.

Alain Tardi / Nyiragongo (Zaïre) / 11 mai 1999

j’ai voulu tremper mes lèvres tremper le bout des lèvres goûter retrouver la saveur des baisers… boire le bout des lèvres au bout du monde à l’extrême LIEU bout de moi-même en équilibre sur le rebord du parapet extérieur corniche penchée en pente sur le monde autant que je le pouvais sans tomber rambarde retenue agrippée au ciment sur l’extrême rebord de ma fenêtre le bout des lèvres seulement goûter un peu me souvenir retrouver le goût du merveilleux rameuter le plaisir innocent le bout des lèvres n’existe pas les lèvres se sont posées sur le nectar l’ont trouvé délicieux d’en avoir été trop longtemps sevré se sont précipitées à leur suite aussitôt toutes les autres parties du corps aspirées par une force gigantesque qui me dépasse se rit de ma raison se gausse de ma volonté depuis je marche à ta recherche j’ai posé mes lèvres sur un spectre qui ne savait pas où il avait déposé l’absence de ses empreintes n’être là pas mes lèvres se sont posées sur un être là pas aspiré dans une autre dimension chercher le non-être non là difficile sur les chemins j’ai rencontré la terre la boue les fleuves et les rus les sentiers et les autoroutes j’ai croisé des milliers d’ombres des milliards d’arbres certains étaient malades des millions de fantômes la rumeur du monde sans cesse autour de moi brouillage gigantesque dans la transmission de la rumeur des parasites par convois stellaires entiers les trous noirs à éviter se méfier comme de la peste des ondes perdues Bordeaux j’ai marché longtemps pris le train un peu ai dormi dans des rêves charmants la clef des songes m’a guidé pendant longtemps mais Bordeaux la bourgeoise m’ennuyait, j’ai pris mes cliques et mes clacs mon baluchon sur l’épaule à cheminer sur les chemins comme les cheminots de jadis mais désormais les cheminots prennent le train désormais Lyon par Clermont-Ferrand ai vu tant de paysages délassants loin du sel de la mer il faudra les décrire ce sera un autre jour mon spectre envolé resurgi ici ou là son image flamboyante se riant de mes lèvres entrouvertes apparu ici évanoui aussitôt Lyon Marseille nulle trace il a fallu aller plus loin retourner aux sources, par Gênes Gênes j’ai bien cru avoir retrouvé un être de chair j’ai cru l’espace d’une nuit que tu m’avais attendu là de toute énertie inertie de Gênes mollement étendue affalée sur ses collines à toujours regarder la mer Gênes repartir vite l’être était de chair sa chair ne ressemblait pas à la vision spectrale de tes yeux poursuivre la route est infinie Toscane cœur de l’univers longtemps j’y ai dormi ne te dirai pas ce que j’y ai fait j’ai sommeil maintenant et puis qu’est-ce que tu veux savoir au juste ? Florence a accueilli mon errance entre ses bras grands ouverts j’ai glissé mon corps entre ses seins mes cuisses se sont ouvertes sur l’Arno… Florencele climat me convenait mais mon spectre ailleurs j’ai dû poursuivre. Là, je suis à Fiumicino. J’arriverai à Rome demain, étape de mon périple. Qu’y découvrirai-je ? Les cartes ont scellé leurs messages depuis toujours les cartes sont lancées les dés sont faits j’y retrouverai le fatum et le long vers de soie s’y déroulera à l’infini. Je m’appelle Djamila. Djamila Medina. De la dépression de Kattara, en Égypte, ça n’a pas de rapport. J’ai imploré la folie et je n’ai pas encore réussi à lui faire entendre raison. Dans dix ans peut-être, quand les poissons voleront dans le ciel.

Djamila Medina / Fiumicino (Italie) / 17 juillet 1983

Moi ? je joue mon terrain de jeu, c’est la grande ville aujourd’hui Paris demain

Berlin hier New-York après-demain Milano La ville est mon terrain

de jeu À quel jeu jouè-je ? Au jeu de la vie, j’arpente

la ville me par pose dans les parcs et les jardins le grand jeu de la vie

le plus simple le plus léger le plus doux le plus excitant le plus

agréable le jeu le grand jeu le doux jeu. Xyzabcdef. J’arpente

les lieux et regarde de tous mes yeux. Le tri, indifférent au début,

est facile. Simplement, laisser faire, laisser venir. Laisser défilé de

masses d’indifférenciés flots d’indifférents

remous de morts à moi ces torrents de vide. Laisser défiler

et poser son regard endormi sur le tout, laisser dériver le flot sans

attention aucune. Épier derrière le voile léger des

apparences le sourire furtif et joyeux, la disponibilité souveraine

Marcher, se promener, croiser la multitude. Parfois, l’étincelle.

Toujours différente, jamais là où on l’attend.

Parfois, l’étincelle, regard furtif Magie, regard amorce de

connivence rencontre… jeu …chassés-croisés, indifférence

feinte, état d’alerte, se placer, déplacer son fou, à peine,

lancer sa dame, oser, vite, rattraper son cavalier, se retirer, une ronde

haletante qui chasse qui ?… et si… Jeu sublime jeu apaisant

jeu excitant de la vie nourrie à la seule source qui vaille délicatesse

laiteuse boire… nectar… douceur… zéphyr… attente… Magie

d’une rencontre possible ouverture du monde sur les cieux sens soudain

aux aguets désir affûté en l’espace d’un

instant éclair incisif… fil tendu soudain, amorce décisive,

coup ferré sur la promesse de l’éclair fusant… déchirure… par

l’ouverture de ton regard soudain aperçu, retenu, le trait du

désir acéré m’arrache à l’ici… enfin,

course poursuite entre les travées… disparition, apparition,

crainte, espoir, promesse… joie, douceur, dureté, envie brutale

de ton corps… douceur tendre sexe torride sexe fatal tendresse joyeuse… parler,

parler longtemps ou pas longtemps… apprivoiser… Dis-moi quelle

raison je pourrais avoir de vivre autre que ce jeu silencieux. Tendre et

léger. Partout disséminés ça et là amours

chaleurs langueurs lueurs enchantées mon jeu ma vie image la vie est

belle, vois-tu, quand on prend la peine de regarder.

Je m’appelle De la Trévise, 28 ans pour te servir.

De la Trévise / Paris (France) / 8 décembre 2001

pas vraiment permis tu parles j’ai déjà entendu ça ces précautions oratoires ces bémols de paroles ces valses hésitations autour du dit hanté de tas… allez, laisse tomber Tais-toi clapotis imbécile j’entends plus j’entends plus rien ferme ta sale gueule j’entends plus c’est pas des parasites c’est une couche épaisse de non-être beurrée débordant le ras bord beurré bourré Baisha qu’est-ce que je fais dans le Sichuan les bonnes âmes tordant rire douleur c’est égal vers Baisha vers Birmanie vers Baoshan vers Birmanie tais-toi j’entends rien je capte que dalle avant je savais tout venait facile trop de monastères ont réduit l’air autour de moi asphyxié la bête suffocante couchée sur le sol pliée / tordue haletante soubresauts sporadiques crèvera / crèvera pas ? Saletés de monastères, ressassant jusqu’au ras bord de la gueule débordant gerbant vomissant chaque nuit leurs saloperies enfoncées de force dans mon corps organisme vague flasque vaquant au gré des vents sur la terre planète ingrate ils ont voulu me redresser ont sorti leurs machines sont tombées en panne pané le bordel et moi sous la torture suspendue soudain ils savaient plus quoi faire m’ont saoulé gavé j’arrêtais pas de gerber m’ont fait bander gerber encore s’amusaient de moi comme d’une mouche abrutis fermez vos sales gueules j’entends plus rien c’est pas des parasites tout ignorer c’est pas des parasites c’est une couche de merde épaisse qu’il faudra bouffer comme le reste démerde-toi tu peux trembler y’a pas de limites même la mort n’arrêtera pas leur fureur d’où viennent-ils y’a pas de limites t’entends pas de limites à rien quand ils fouettent ils s’arrêtent pour tirer sur leur clopes complètement abrutis par l’escalier qu’on leur a fait dévaler sur les dents après ont dégueulé depuis sont morts cognent ont tout oublié fument bandent et pissent pareil tais-toi de grâce je t’en supplie pas encore réussi à mourir pourtant je veux depuis longtemps, je te jure, mais j’y arrive pas. Je m’appelle Song-Li. Song-Li Diao-Min. J’ai 29 ans. Dans le Sichuan. De monastère en monastère. Mon but : Baisha. J’ai un frère qui vit là-bas.

Song-Li Diao-Min / Zhongdian (Chine) / 25 septembre 1988

Partir quitter les mouches m’ennuyaient grave pressentiment d’un futur borné aux murs de la saison maison scellée salée. Partir donc depuis toujours le départ vaguement pres-senti évident. Ici aujourd’hui maintenant avec toi demain ailleurs hier avec d’autres en un lieu son inconnu. La pièce sentait le renfermé, c’est pour ça que j’ai ouvert. Je n’y resterai que la nuit, le temps de dormir de me laver je repars demain. La géographie du lieu ne m’enchante guère j’ai ar-penté plus joli plus fier plus flamboyant il faut des pauses entre deux haltes des repos entre deux sommeils des élans entre deux sauts. Le fusil est au cœur de la guerre l’acte dur de résistance et tant pis pour ceux qui préfèrent planter les choux avec leur coude ou leur nez ils respireront mal c’est fatal je ne ferai rien pour les soulager ma voie est ailleurs l’hôpital m’a fui il y a longtemps déjà mon chemin n’y passe pas avant d’atteindre la case arrivée la prison le puits j’ai déjà donné Le fusil. Une guerre sans fusil et le tour est joué la tentation le carnage censeurs censés savoir passez votre sentier sauvez ce qui vous appartient laissez donc le monde couler de source. Sauter. Élan. La fenêtre ouverte m’attire – irrésistiblement – le saut risible souverain. Adieu à tous ! Mon nom même ne me survivra pas je suis libre. Transparence. Évanouissement. demain. jamais toujours.

Jill Brown / Adélaïde (Australie) / 25 mai 2001

départ une fois de crise plus parfois la matière se rétracte et devient impénétrable trouver le joint le chercher d’abord Îles Féroé, territoire autonome du royaume du Danemark dissonance douce royaume/autonome Eysturoy Streymoy Vagar te chercher là où ailleurs 7° ouest 62° nord à 350 km des côtes écossaises pas plus de 100 km à parcourir Cerveau vide fatigue je voudrais me reposer je meurs si je m’arrête continuer poursuivre le chemin poursuivre sans relâche poursuivre ton être l’ombre de tes pas le fil de ta vie je te cherche où es-tu ? L’avion se pose à Sorvagur n-ième descente vers l’Enfer à 450 km des côtes islandaises de ses geysers et de mes fantasmes. La chair s’agite mollement à peine un sursaut frémissement géographie de la réalité histoire de la réalité. De. Ta. Géographie. L’orgie de ton graphe l’agrafe de ta gorge le graphe de ton énergie disparu Vanished beside the hume Le joint expose enfin sa douce fumée aux regards de mes poumons fiévreux Îles Féroé quelle idée d’aller te chercher là frêle papillon tes ailes n’y supporteraient pas le froid leur dessin brouillon s’y affolerait plutôt avant de s’éteindre brusquement plaqué par une rafale de vent contre la coque de l’avion tu as voulu rétablir l’espace géographique son incongruité t’explose à la figure Pourquoi diable à Torshavn plutôt qu’à Rome ou Tombouctou le don d’ubiquité Béhémoth comment pourrais-je jamais te retrouver si tu me fuis la réalité des choses effraie explose mes pas ici sur l’île de Vagar, terre posée dans l’océan Atlantique nord à l’extrémité de l’archipel pas dérisoires sur cette terre inconnue qui révèle l’immense vastitude du monde dans lequel tu me fuis où je te cherche. donc. ne pas entendre mugir les mots malséants. Où es-tu. Le joint glisse de mes mains. Un sourire monte à mes lèvres le souvenir de tes baisers malhabiles émouvants la fumée s’épaissit le souvenir s’évanouit je marcherai sur cette terre désolée j’irai jusqu’à Torshavn je dormirai à Torshavn l’ange de Kirkjubour me rendra-t-il visite où es-tu comment te chercher où aller jusqu’à quand fuir à la poursuite de l’ombre de ta fuite. Déshérence s’impose bêtement. Je descends de l’avion, passerelle figée glacée dans le froid, et je pose le pied sur Vagar, dans l’archipel des Îles Féroé. Je m’appelle Kirsten, Kirsten… que t’importe mon nom. Nous sommes le 8 avril 1958 et je renaîtrai au monde demain.

Kirsten / Sorvagur (Îles Féroé – Danemark) / 8 avril 1958

il fait plus froid plus près du corps as-tu chaud oserais-je t’appeler habituellement on me fuit ne sens-tu pas l’étrange odeur qui émane de moi insensible ou sans conscience toi aussi voudras-tu être à la fois dedans et dehors en un impossible état de nuire j’ai opté moi pour le dehors supérieur rares sont les gens qui m’abordent habituellement l’altitude on me fuit sais-tu jauger soupeser trop de danger paria parmi les parias je traîne l’extrême solitude de ma liberté presque absolue comme poids de ma quête. Liberté. Cailloux. j’ai voulu aller jusqu’au bout le bout est infini informe mais le chemin existe pour aller là où n’existe rien liberté libéré seul sans attaches folie. je m’étonne que tu viennes me rejoindre très rares sont les semblables qui s’aventurent jusque là l’odeur je crois une sorte de fumet surnaturel un peu soufré répulsif habituellement on me fuit que quêtes-tu vois-tu ce lièvre là-bas il a tenté de m’approcher et s’est heurté durement à mes abords renvoyé dans son terrain de jeu habituel il ment on me fuit trop tendre la rigueur du froid qui me sert de manteau suffit généralement à tenir à distance les semblables le froid violacé comme l’odeur soufrée repoussent sur les marges du monde les curieux trop jeunes trop verts trop faibles trop aimant l’absolue certitude hante ces contrées n’est pas destinée l’immortalité brille dans les yeux mille fois plus douce que la quête que tu sembles accomplir en te rapprochant de moi Sauras-tu supporter l’absence de sentence essentielle de sens qui cerne mon corps et ma recherche et mon centre Tu ne dis mot tu peux te retirer encore il en est temps car quand tu auras franchi le septième cercle il sera trop tard pour revenir sur tes pas réfléchis songe à ton antre blessée pense aux douceurs de la vallée des sévices délices physiques à l’orée du sixième cercle sauras-tu supporter la sagesse n’est pas du tout ce que l’on croit . Passe-moi le seul, tu veux ?!

Aubrey Richardson / Soledad (États-Unis) / 8 mars 2002

Christine Gaudin