J’ai dîné dans un troquet, un jambon-beurre, un verre de vin, sur le zinc. Le taulier était vinaigré, quelques ivrognes lui tenaient compagnie. Un parterre de mégots le long du comptoir, dans un coin, une fille paumée. Autour d’elle, deux ou trois zonards la faisaient picoler, excités par l’idée de passer la nuit avec elle. Je ne suis pas fou de ces ambiances sordides, ça me rend triste.

Je me suis remis au volant, mais au lieu de rentrer chez moi, j’ai naturellement dérivé en direction de la rue d’Assas. J’ai fait le tour plusieurs fois, incapable de me décider. Finalement, je me suis garé sur le boulevard, et j’ai marché un peu. En passant devant la Closerie, j’ai eu envie d’aller y prendre un verre, pour me donner un peu de courage. Je suis un lâche, et il n’est d’admirables prouesses qui ne soient l’œuvre de cette seule catégorie d’individus, ceux qui sont acculés, par leur faiblesse, à ne pouvoir se défendre que par quelque acte ultime, héroïque et stupide.

À cet instant, j’aurais dû descendre la rue d’Assas, mais bien sûr, j’ai préféré faire un nouveau détour, réfléchir encore un peu, traîner la patte une fois de plus, avancer à reculons, louvoyer… Quel fléau de devoir sans cesse trembler, ce qu’il faudrait c’est être capable de s’imaginer la mort, de se l’imaginer pour de bon : un immense désert fait de vide et de temps ! Comme notre vie nous apparaîtrait dérisoire et nos hésitations ridicules… Non, ça ne résoudrait rien, bien au contraire, l’existence, tout à coup, deviendrait si précieuse et indispensable au milieu de tout cet océan de rien, que nous nous arrêterions tout net, paralysés par l’idée de mourir avant terme, par une action malheureuse ! L’homme est cet animal errant, qui a peur de lui même comme de son ombre, de la vie et de la mort… Très souvent, je repense à ces mots d’Oscar Wilde : « La pulsation de joie qui bat en nous quand nous avons vingt ans s’engourdit. Nos membres nous font défaut, nos sens se décomposent. Nous dégénérons, et devenons des pantins hideux, hantés par le souvenir des passions qui nous ont trop effrayés, et des tentations exquises auxquelles nous n’avons pas eu le courage de céder. Jeunesse ! jeunesse ! Il n’y a absolument rien en ce monde que la jeunesse ! »

Je repense à ces mots et, inévitablement, me revient à l’esprit, toujours et toujours, le même souvenir. C’était un été durant lequel j’étais resté seul à Paris préparer l’examen de rattrapage pour la session de septembre. Ma mère et mon père étaient en vacances, ainsi que la plupart de mes camarades de classe. Chaque nuit, je me réveillais, croyant apercevoir le visage de Lise ! J’ouvrais la fenêtre et avalais l’air avec la sensation d’étouffer, je lampais un grand verre d’alcool en grillant une cigarette… Je ne pouvais me défaire de cette impression tenace que quelque chose, à jamais, m’avait échappé ! C’est ce mot, « jamais, » qui est terrifiant. Il l’est à ce point que je ne peux le prononcer à voix haute sans qu’un nœud, dans ma gorge, ne vienne tout empêcher. Je l’imaginais, Lise, au bord d’une plage, sa peau lustrée, ses yeux merveilleux, son visage fin et ses mains délicates, je l’imaginais allongée sur le sable, oubliant l’heure tardive, discutant avec des amis de son âge, l’un d’entre eux, plus hardi que les autres, la tenant par l’épaule, approchant son visage du sien, sa bouche de ses lèvres… Je ne l’ai plus jamais revue, j’aimerais savoir ce qu’elle fait, quelle est sa vie, j’aimerais revoir son visage, entendre sa voix, je voudrais effacer cet atroce éclat de rire qu’elle m’a laissé en souvenir, je voudrais revenir en arrière, avoir quinze ans, tout recommencer, être à nouveau à quelques centimètres d’elle, changer les mots, réparer les maladresses, tenir sa main, simplement tenir sa main, oui, c’est ça, je voudrais revenir en arrière…

Il n’y a qu’un cancer, mais qui tue à coup sûr, c’est le cancer du passé, une maladie qui n’est rien au début, qui ne cesse de se développer avec l’âge, un inépuisable crabe qui disparaît, mais que la marée ramène à chaque fois, toujours plus près de mon visage chagrin, une bestiole hideuse, qui grignote lentement le peu de temps qu’il me reste, une araignée de mer que le ressac rapproche toujours plus près de mon crâne qui bientôt, très bientôt, ira pourrir au milieu des autres, au fond d’une fosse sombre et profonde, loin des plages ensoleillées, loin de toute idée de vie…

J’ai pris la contre-allée qui longe la faculté de pharmacie en direction du Luxembourg, puis j’ai tourné à gauche, vers le Lycée Montaigne, pour finalement rejoindre la rue d’Assas. J’ai encore marché un peu, lentement, comme le font les gamins et les vieillards qui n’ont pas envie d’aller à l’école ou de rentrer chez eux, et puis tout de même, par la force des choses, en fin de compte, je me suis trouvé face à cet immeuble, où habite Caroline.

Sa fenêtre est allumée, elle habite au dernier étage, un studio ridicule qu’elle loue à prix d’or avec un salaire de moitié inférieur au mien, mais elle voit les jardins du Luxembourg, « c’est un luxe inestimable », elle a sûrement raison. Je n’ai jamais dormi chez elle. Parce qu’il n’y a qu’un seul lit, un lit à une place, un lit qui n’autorise d’autre compagnie que celle d’un amant. J’y suis souvent monté, pourtant, en coup de vent, le temps de prendre un verre, de discuter, rapidement, de choses quelconques. Et puis vite, je me sauve, je redescends les escaliers quatre à quatre, comme si des affaires de la plus haute importance m’appelaient, alors que la seule affaire, l’affaire qui occupe toute ma vie, c’est elle.

Digicode, interphone : « Ah, c’est toi ? Eh bien, monte ! » Escaliers, six étages, à pied, à bout de souffle, sonnette, un coup. La porte s’ouvre, Caroline en chemise de nuit, belle, extrêmement belle. Je pénètre dans son intérieur qui, à cette heure tardive, ne ressemble plus à cette garçonnière exiguë avec vue imprenable. La fenêtre n’offre d’autre paysage que celle de la nuit noire et épaisse. La faible lumière de la lampe de chevet éclaire à peine sa couche, qui est en désordre, et autour, règne une sorte de pénombre qui impose le chuchotement, car il s’agit d’une ambiance intime, propice aux secrets. Il n’y a qu’une poignée de secondes que je suis là et, déjà, je sens la présence oppressante de l’amour, d’une façon aussi saisissante que celle de l’humidité ou du froid dès qu’on entre dans une cave : il y a ici l’amour, parce que Caroline est l’amour, elle rayonne, elle inonde, elle répand l’amour partout autour d’elle, comme un parfum capiteux, enivrant, entêtant, et c’est un véritable don que beaucoup d’autres femmes n’ont pas ou pas tout à fait, c’est un prodige et même un miracle, une vraie raison de croire, la foi retrouvée, après toutes ses années d’errance et de doute, après tant de rhumes, de grippes, d’angines, de trachéites, de rhino-pharyngites, de bronchites et d’éternuements, au travers de toute cette pollution désagréable, au milieu de toute cette foule insupportable, enfin un miracle, enfin un miracle… Enfin un miracle !

J’aperçois, au pied de son lit, deux escarpins à talons hauts, l’un coiffé d’une culotte chiffonnée, jetée là négligemment, un soutien-gorge, une paire de bas, quelques centimètres plus loin. Un courant d’air chaud me traverse le corps, une excitation, ou plutôt une espèce de surexcitation extraordinaire, mais qui n’a pourtant rien à voir avec l’excitation sexuelle qui précède d’ordinaire l’acte d’amour, je ne parle pas de cette mécanique pornographique de la chair en mouvement qui enclenche l’érection et fait s’écouler les glandes, non que je méprise celle-ci, loin s’en faut, mais il s’agit là d’une excitation toute différente qui aurait pu être celle de Christophe Colomb découvrant l’Amérique ou de Pasteur apercevant son premier bacille dans un microscope, un état de transe, parce qu’on a le sentiment de soudain apercevoir quelque chose que les autres ne peuvent pas voir, que les autres n’ont jamais vu et peut-être ne verront jamais, alors, inévitablement, on se sent fort et au dessus du reste du monde, bien au dessus de tout et tellement loin de tous, un shoot terrible, une accélération fulgurante, une ligne verticale, un rail infini, le départ pour Cythère, le stratosphère express, un décollage immédiat, une apesanteur divine, une overdose gratos… Bien sûr, ça ne va pas durer, c’est éphémère, et puis, on ne va pas marcher sur la lune, c’est illusoire, tout ça n’est qu’une pitrerie supplémentaire, c’est ridicule, et pourtant, sentir battre son cœur à cette vitesse, c’est la preuve qu’on est en vie, c’est merveilleux !

Caroline referme la porte sans bruit, elle sourit et ne dit rien, elle me regarde, elle sait. Bien que d’un niveau d’études inférieur au mien, n’étant douée ni pour la théorie, ni pour les choses pratiques, elle est cependant beaucoup plus intelligente que moi, elle comprend instantanément l’essentiel, quand je n’arrive péniblement qu’à établir des conclusions dérisoires… Elle sait ! Elle sait depuis bien longtemps, alors que moi, je comprends seulement maintenant, qu’elle sait depuis toujours… Quel crétin je fais ! J’aime Caroline, et bien évidemment, je suis convaincu qu’à aucun moment, elle ne se doute de quoi que ce soit… Quel couillon ! Ma connerie m’étouffe, je n’arrive plus à respirer, je dois être tout rouge, je sens que je vais partir en sucette, pisser dans mon froc, fondre en larmes, faire caca dans mon falzar, j’ai honte, je ne sais plus quoi faire, je suis tétanisé, je ne peux plus bouger, Caroline me regarde avec indulgence, elle a envie de rire, moi pas du tout, c’est épouvantable, il faut que ça cesse, j’ai l’impression d’être nu comme un ver, avec une ardoise autour du cou, sur laquelle est écrit « je t’aime, » et Caroline m’a toujours vu avec cet écriteau, dont je ne soupçonnais pas l’existence, et ça fait des années que je me balade à poil devant elle, avec cette pancarte au milieu du plastron, l’homme sandwich à qui elle vient dévoiler sa vie intime, jusque dans les moindres détails, presque chaque dimanche, elle me dit tout, et moi je ne devine rien, elle m’attrape par les cheveux, me colle la tête sous son pull, sur son corps, je respire son odeur, je suis ivre de bonheur, elle rit, elle me sourit, elle joue avec mon amour, depuis tellement longtemps, et je ne vois rien, je ne comprends rien, je suis l’idiot de la famille, qui aime sa grande sœur, hi hi, comme un gros bêta, ha ha ha, c’est un secret, he he…

— Il est tard ? Qu’est-ce qui t’arrive ?

— Oui, il est tard…

— Ça n’a pas l’air d’aller ?

— Si, si… J’avais envie de te voir…

— Moi ?

— Oui, toi.

— Tu veux parler ?

— Non…

— Tu veux dormir ici ?

— Oui.

— Il n’y a qu’un lit…

— Je sais.

— On va être un peu l’un sur l’autre, tu ne crois pas ?

Je souris. Elle me dévore de ses yeux malicieux, elle m’interroge avec sa voix douce et espiègle, nous jouons, comme lorsque nous étions petits, nous continuons de jouer, c’est tout…

— Tu ne vas pas dormir tout habillé, j’espère ?

— Non, bien sûr que non.

— Eh bien alors, ôte tes vêtements…

Caroline pourrait rendre fou n’importe qui. Elle n’a qu’à commander et l’on se sent forcé d’obéir. Si elle ordonne de se jeter par la fenêtre, il n’y a plus qu’à faire le grand saut. D’ailleurs, il y a sans doute un énorme tas de macchabées au rez-de-chaussée, un sombre enchevêtrement de moribonds, de squelettes et de cadavres, les balles à l’air, le zgag au vent, en train de pourrir lentement, pas le temps de triquer, pas le temps de fourrer, à peine défroqués, même pas capotés… Et hop ! Comme un oiseau… Et vlan ! Comme une merde… L’hécatombe des reluque-cul, le cimetière des bande-à-mort, le charnier des baise-ma-sœur, avec vue sur le Luxembourg (s’il vous plaît), à deux pas du Sénat (après vous), en plein cœur de Paris (je vous en prie), y’a pas plus bel endroit pour rendre les clefs (je n’en ferai rien), on ne mégote pas chez les Mangin (j’insiste), grand seigneur sur le paysage (attention à la marche), pas rapiats sur le point de vue (au revoir), très large dans le panorama (bon voyage)… Profitez bien, les amis (grandiose), admirez le bitume en zoom avant (somptueux), cadrage impeccable sur l’asphalte (extraordinaire), grand angle dans les derniers mètres (magnifique), finition au microscope (superbe), quelques nanomètres avant l’explosion (effroyable)… Trop tard, trottoir ! Bonjour, bonsoir ! Caro, Carreau ! Et ciao…

Non, il n’y a pas de carnage en bas, parce que Caroline n’est capable d’aucune méchanceté, et puis, elle ne reçoit jamais chez elle, toujours chez les autres, dans le lit des autres, sans cela je ne serais pas venu, j’aurais eu trop peur de croiser un de ses amants, ça m’aurait perforé l’estomac… C’est un endroit préservé, ici, un lieu qui n’appartient qu’à elle, un petit coin de verdure qu’elle a su défendre contre le Bitus Culbutus, un jardin encore vierge, « c’est un luxe inestimable… »

Alors, j’entame le bal : d’un geste distingué, je retire ma veste, puis mon pull-over, je déboutonne ma chemise, d’un roulement d’épaule, je la fais glisser, je desserre ma ceinture, laisse aller mon pantalon sur mes souliers, et je me retrouve comme un gland pour enlever mes grolles… je lève la jambe pour délasser ma chaussure, mon falzar me gêne, je perds l’équilibre, je sautille, je tire sur le lacet, ça fait un sac de nœuds, je marche sur mon pantalon, je vais tomber, je tente de m’accrocher à quelque chose, il n’y a rien, je suis tombé. Caroline attend patiemment que je finisse de me dévêtir, elle doit être habituée à ce genre de spectacle désolant, on devrait apprendre à se déshabiller avec élégance, ce serait bien utile et même indispensable dans ces moments-là… Voilà, je suis tout nu, debout face à elle, elle fixe mon sexe, évidemment, parce que Caroline n’a ni tabou ni complexe pour les morceaux de truc qui dépassent, puis elle lève les yeux, rencontre les miens, et il se passe quelque chose, oui, il se passe toujours quelque chose quand les regards se croisent, on ne sait pas quoi, ça nous effraie, alors on baisse les yeux, on tourne la tête, on va voir ailleurs…

On ne sait pas être nu, c’est encore une de ces choses qu’on devrait apprendre, comme de se laver les mains avant de passer à table, oui, un matin, l’instituteur, avant même d’écrire la date au tableau, devrait commencer la classe en demandant à ses élèves de se déshabiller, et nous enseigner, nous dire, tout simplement, ce que ça signifie, qu’être nu, et comment il faut faire, pour l’être, sans sentir cette gêne, cette espèce de honte, cette sempiternelle culpabilité, enfin toute ces bêtises qui nous empêchent, toute notre vie, nous empêcheront de percevoir la véritable nudité du corps, c’est-à-dire le corps débarrassé de son âme, libéré de la réflexion incessante et inutile, dépossédé de toute forme d’intelligence, le corps face à lui-même, le corps seul, le corps enfin retrouvé, sans pensée ni arrière-pensées, le corps sans le Saint-Esprit, l’esprit qui dénature le corps, l’esprit qui est l’ennemi du corps, et qui, finalement, est le dernier vêtement que notre pudeur idiote refuse d’ôter !

Caroline enlève sa nuisette, et la voici nue… Cette culpabilité du corps, si largement répandue, n’existe pas chez elle, ni prude, ni obscène, ni fière, ni timide, elle se dévoile d’une façon si naturelle que c’est encore moi, une nouvelle fois, qui doit rougir… Bien sûr, cette aptitude à s’exposer dans le plus simple appareil est un peu la conséquence de la plastique divine dont elle est l’ambassadrice : qui ne consentirait à se dévêtir avec un corps d’une telle beauté ! Tout, de la chevelure au petit orteil, est idéalement proportionné, et il n’est pas une ombre sur ce corps où l’œil puisse se reposer d’un si soudain éblouissement… Le sein, à la fois fragile et altier, rond mais ferme, est blanc et presque transparent pour qu’on puisse y deviner les veines bleues qui irriguent l’aréole, large, rose, charnelle, et couronnée en son centre d’un petit bout de chair roide et cramoisi, d’une sensualité effrayante… Le ventre, plat au dessus du nombril, à peine enflé à l’approche de la vessie, et puis la toison pubienne, taillée et sauvage, entretenue et laissée à l’abandon, soignée et livrée à elle-même, mélange de luxe et de fange, noire, triangulaire, érotique, sexuelle, le pénil, habit de foutre, toboggan du stupre, tourbillon de la luxure… Et enfin, les jambes, longues, souples, musclées, agiles, et toute cette superposition, cette accumulation d’images crues vues dans des revues spécialisées, ces milliers de jambes écartées, repliées, enchevêtrées, tordues dans des positions lascives et suggestives, des tentacules mobiles, défenses dérisoires contre l’assaut, terribles tenailles empêchant toute retraite, de solides barreaux qui, de l’amour, font la plus délicieuse des prisons… Quelle beauté ! Impossible de demeurer soi face à un tel rayonnement de lumière, on croit qu’il fait jour, mais non, on marine dans la pénombre depuis tant de temps, on s’accommode à cette demi-obscurité, on ne distingue presque plus rien, on s’habitue, on cesse tout à fait d’y voir, c’est la cécité, on est aveugle, et puis voilà… Le soleil réapparaît, c’est une joie immense ! Et c’est assez couillon à dire, mais vous l’aurez remarqué comme moi : c’est très rare, dans une vie, d’avoir une immense joie…

Elle se retourne, et lentement, regagne le lit, je vois sa croupe, saillante, généreuse, rebondie, un derrière carnassier, des fesses charnues, deux mandibules puissantes, et puis la raie, la bouche, le trou, la tranchée, le boyau, l’étroite limite entre le dedans et le dehors, le froid et le chaud, l’amour c’est avant tout une affaire de pénétration, de pénétration physique ! Il s’agit d’entrer dans le corps de l’autre, s’introduire, comme à l’intérieur d’une forteresse… On a dit des choses élégantes sur l’amour, je parle de l’acte d’amour : il n’y a en réalité rien de profondément noble qui puisse en être dit… L’amour c’est la guerre ! Le coït c’est Verdun, le chemin des dames, bien sûr, le combat rapproché, du corps à corps, c’est évident… On se bat dans un lit, c’est une bataille féroce, une lutte fratricide… Du reste, le vocabulaire amoureux est souvent si proche du jargon militaire, et puis, le déroulement même des opérations est parfaitement similaire : l’approche, l’assaut, la bataille, l’estocade, la victoire… La victoire, c’est la possession du corps adverse, le saccage du camp ennemi, la tuerie, le pillage, la mise à mort, l’agonie des corps, gisants sans vie, inertes, terrassés par l’effort, étalés, sur la couche ou dans le frais cresson bleu… L’amour ressemble à cet affrontement meurtrier qui mêle les odeurs de sueurs et les substances intimes, cheveux, poils, salive, sang, merde, urine, transpiration, foutre, microbes et maladies, tout ça est salement dégoûtant, et l’amour et la guerre font tous deux des cadavres, criblés de plomb ou de sperme, éreintés de mitraille ou de carambolage, éventrés au phallus ou à la baïonnette, tordus dans des positions obscènes, des allures proprement pornographiques ! L’acte d’amour est en définitive si loin de l’idée d’amour, qu’il paraît impensable qu’il puisse s’agir du même terme : quelle curieuse ressemblance peut-il y avoir entre l’union de deux cœurs, et celle de deux corps ? Est-ce que l’on s’aime quand on s’aime ? Faut-il s’aimer pour s’aimer ? Et que dire de l’amour sans amour ? Un mot manque à notre dictionnaire, et nous voilà condamnés à errer, à poser des questions ridicules, à confondre tout et à ne comprendre rien…

Je m’approche à mon tour du lit, et je me glisse sous le drap, tout près d’elle, et déjà nos corps se frôlent. Il y a assez de lumière pour que nous puissions nous voir, suffisamment d’ombre pour que nous osions nous regarder. Les contours de son visage, baigné de clair-obscur, sont incertains et vaporeux, je n’arrive pas à me persuader de sa présence, tout ça n’est peut-être qu’un rêve, un songe, un délire, j’avance ma main en direction de sa chevelure, elle m’observe, attentive, mes doigts disparaissent entre ses mèches, je tremble, un peu, sa main attrape la mienne, doucement, puis elle me guide le long de son épiderme, me fait visiter les reliefs de sa poitrine, j’explore son nombril, lui caresse le monticule, glisse sur ses fesses, et enfin je l’enlace, je l’enlace pleinement, mon corps rejoint le sien, nos bouches se rapprochent, nos lèvres sont si proches à présent, et nos yeux brûlent comme sous l’effet d’une fièvre ardente, nous nous embrassons, nous nous embrasons… Un frisson me traverse les os, comme lorsqu’on s’approche de l’âtre d’une cheminée après avoir longuement marché dans le froid, la chaleur est là de nouveau, la chaleur originelle, celle du placenta, une chaleur qu’on croyait à jamais perdue, et voilà que le ventre est revenu, il est là ! On va pouvoir y pénétrer derechef, aller patauger là-dedans comme au premier jour, retrouver l’eau du bain aussi chaude que quand on l’avait quitté, peut-être qu’on va récupérer ses jouets, son canard, des trucs que dans la précipitation, on avait oublié de prendre avec soi, on va pouvoir se remettre les bras en croix, la tête en bas, le siège en haut, et se laisser aller, faire des bulles, pétouiller, gazouiller, flemmarder, oublier les hoquets du Nasdaq, ne plus penser à son chef de service, cesser d’être hanté par les statistiques sur le cancer, se sentir à l’abri et protégé de tout, bordé par le plus tendre des liquides, bercé par la chaleur la plus douce…

Mais pas de précipitation, patience ! On n’est pas venu jusqu’ici et d’aussi loin pour avaler deux gorgées de tisane à moitié tiède… On est là pour la fournaise ! La canicule, l’étuve, la brûlure indélébile, celle qu’Alzheimer ne nous ravira pas, un tatouage à la braise, une morsure que les rides n’effaceront pas, un bonbon pour l’hospice, un machin qu’on suce mais qui ne diminue pas, une dragée pour toujours… Seulement, bien sûr, il y a les pieds, les pieds c’est casse-pieds ! C’est sale, ça pue, et ils sont tout le temps froids, tièdes, moites, oui, c’est épouvantable, les arpions ça met des plombes à se réchauffer, ça n’avance à rien, les pieds sont à la traîne, le panard est en retard, on dit « prendre son pied, » je ne comprends pas qu’on puisse dire des choses pareilles, je dis que le pied mériterait un bon coup de pompe dans le train, et d’ailleurs, il faudrait s’ôter les pieds avant d’aller au lit, et en plus ils sont deux, mais il n’y a pas d’entraide, chacun pour soi, y’en n’a pas un pour réchauffer l’autre… Tiens ! Ceux de Caroline sont brûlants, je vais m’en servir comme d’une bouillotte, c’est un peu mesquin, j’en conviens, mais après tout, si on s’embrasse la bouche, on peut bien se mélanger les pinceaux, d’ailleurs c’est incroyable que les siens soient si chauds alors que les miens sont froids, comment expliquer ça, parce que quand même, on est frère et sœur !

Oui, évidemment, on est frère et sœur, et bien sûr, ce n’est pas tout à fait pareil, carrément différent, franchement pas la même chose, parce que ce n’est plus de l’amour, c’est de l’inceste ! Voilà, oui c’est dit, Caroline et moi, c’est de l’inceste… Autant dire de la boue, de l’eau du caniveau, pas celle du bénitier, pas celle qu’on a le droit de boire, on peut bien être assoiffé, complément déshydraté, en train de crever la gueule ouverte à côté du robinet, mais non, c’est interdit d’en avaler, pas une gorgée, rien, défendu ! Mais je ne peux plus regarder l’eau couler si près de moi… Chaque goutte qui tombe est une torture ! Et il en tombe depuis si longtemps qu’il pourrait en être empli tout une piscine…

Caroline a trois ans de plus que moi, elle m’a vu naître, m’a entendu brayer, elle a été jalouse d’abord, m’a détesté comme il est normal à l’arrivée du cadet, et puis elle s’est habituée, m’a accepté, elle m’a aimé, adoré, elle était toujours avec moi, lorsque ma mère devait s’absenter, c’est elle qui me surveillait, et quand je me mettais à pleurnicher, elle me prenait dans ses bras, elle m’embrassait, je ne pleurais plus, et nous avons grandi, tous les deux, ensemble, dans une espèce de complicité tacite qui n’a jamais disparue, elle m’a tout fait découvrir, mon père me donnait la parole officielle, Caroline me livrait les vraies explications, nous dormions dans la même chambre, des lits superposés, un gain de place, une économie supplémentaire, il m’arrivait, au milieu de la nuit, de l’appeler à voix basse, elle me répondait, alors je me glissais sous ses draps, et nous restions quelques instants lovés l’un contre l’autre à partager un peu de chaleur, à échanger quelques secrets, après cela je retournais dans mon lit, et puis Caroline s’est transformée, des seins lui sont venus, elle a eu ses premières règles, elle était de plus en plus belle, elle devenait une femme et, le soir, lorsqu’elle se déshabillait, je n’osais plus la regarder, alors elle inventait mille prétextes, me demandait de dégrafer son soutien-gorge, je devais inspecter son dos pour y débusquer un bouton imaginaire, lui passer une barrette dans les cheveux, quelquefois elle se sentait lasse et réclamait un massage, souvent elle se reprochait d’être laide et m’exhibait son corps pour que je puisse confirmer ses mensonges, que de fois lui ai-je répété naïvement qu’elle se trompait, que vraiment pas, que c’était tout l’inverse, que moi je la trouvais merveilleusement belle… Quelquefois, elle me demandait de danser avec elle, pour apprendre des pas, elle me serrait contre elle, me dirigeait, me forçait à mettre mes mains sur ses hanches, et nous tournions comme cela sans nous arrêter, à force de tournoyer et de respirer le parfum de nos corps échauffés, nous finissions par un peu perdre la tête, et il n’était pas rare que, dans l’emportement, elle me fasse un smac sur la bouche, « pour faire semblant, » disait-elle, d’ailleurs c’est elle qui m’a appris à « embrasser avec la langue, » nous nous sommes roulés des patins des après-midi entières, et, lorsque j’étais un peu plus grand, tandis que mes parents en étaient bien incapables, c’est encore elle qui m’a expliqué la sexualité, je me rappelle de ce dimanche décisif, nous étions restés seuls, Caroline et moi, elle m’a ordonné de me déshabiller, elle s’est approchée de moi, a pris mon sexe, doucement, et elle m’a masturbé, avec ses doigts fins, j’ai senti cette excitation inouïe, pour la première fois, j’ai éjaculé dans sa main, abondamment, elle s’est alors mise à rire, et moi aussi, puis elle s’est assise en face de moi, en silence, elle a descendu son slip, jusqu’au genoux, et, très lentement, elle a écarté les cuisses et approché sa main maculée de sperme à quelques centimètres de sa fente, humide, son index a pénétré légèrement entre ses lèvres entrouvertes, et elle m’a dit : « c’est ici, Christian, c’est ici qu’on fait les enfants… Mais on ne les fait pas entre frère et sœur… » Alors, nous nous sommes a nouveau mis à rire, innocemment, et ensuite, l’innocence a disparu, pour toujours…

J’avais treize ans lorsque nous avons déménagé. Le vrai changement, c’est que nous avions maintenant chacun notre chambre, chacun notre adolescence, chacun notre sexualité, Caroline ne se montrait plus nue devant moi, et je me masturbais désormais sans son aide… Ma frangine commençait à collectionner les flirts, alors que j’entamais tout juste ma première crise d’acné… Elle aurait pu m’éduquer jusqu’au bout, me déniaiser pour de bon, mais ça ne s’est pas fait, au lieu de ça, j’ai rencontré Lise, et puis une autre fille dont, décidément, je ne me rappelle pas le visage… Il y a encore eu d’autres femmes, des femmes que l’on rencontre un soir, que l’on revoit un autre soir, un dernier soir, au revoir… Après cela, plus rien… Néant ! Pourquoi ? Parce que tout devient compliqué, parce qu’on ne sait plus faire la différence entre le plaisir et le désir, entre le tout et le rien, parce qu’on n’est plus sûr de quoi que ce soit, ni des autres ni surtout de soi même, parce que la vie est courte mais aussi très longue, parce qu’on a peur de dire oui, de dire non, d’entendre oui, d’entendre non, parce qu’on est bien tout seul, mais pas longtemps, bien à deux, mais pas toujours, parce que Caroline est là, et il n’y a qu’elle !

Mes pieds sont chauds, mais maintenant ma tête est tiède, la chaleur, c’est un diable qui ne peut pas être partout à la fois… Caroline me relance, elle s’impatiente, son genou agace mon sexe qui commence à se durcir, je glisse ma main entre ses cuisses qui sont trempées, je sens ma verge se tendre, elle m’embrasse, j’ai une érection, elle me caresse les fesses, voilà je bande, mon gland est gonflé à bloc, gorgé de sang, Caroline écarte les jambes, et voilà enfin son appareil génital, oui, « appareil génital, » c’est sans doute l’expression qui convient le moins, mais il y a dans l’acte d’amour, une phase purement anatomique, ainsi que toute une succession de termes techniques qui ne se rattachent plus qu’à l’acte lui-même, l’acte en tant que tel, l’acte isolé de son contexte amoureux : « glandes, vulve, clitoris, vagin, phallus, frein, prépuce, érection, pénétration, éjaculation, détumescence, orgasme… » Orgasme ! Ce mot me frappe particulièrement parce qu’il n’exprime rien de comparable avec le terme « jouissance » qui pourrait être utilisé comme son synonyme : « orgasme » est un mot du registre médical qui décrit un état clinique, comme « fièvre » ou « infection, » tandis que « jouissance » est un terme du registre usuel qui décrit une sensation, comme « joie » ou « peine… » Et il y a entre ces deux mots, d’apparence si proche, un fossé faramineux, un gouffre sans fond, un malentendu qui n’ira qu’en s’accentuant ! Oui, l’amour est une mécanique, d’ailleurs, le mouvement lui même est mécanique, ça n’aura échappé à personne, et puis comme pour un moteur qui nécessite de l’huile et du carburant pour fonctionner, le sexe a également besoin de ses essences sans lesquelles tout est vain : du sang pour irriguer la verge et des sécrétions vaginales pour lubrifier les engrenages… Seulement cette belle mécanique est grippée, elle tousse, le piston fait des embardées, l’huile vient à manquer, tout ça ne tourne qu’à moitié, ça ne marche plus : l’amour, ça ne marche plus… Oh, ça eut marché, tout au début, à l’Age de Pierre, du feu de Dieu, il suffisait de relever sa peau de cerf pour enfiler la première guenon en rut, comme ça, par derrière, par surprise, sans crier garde, à la hussarde, tout de go, sans se poser de questions, à hue et à dia, tagada, sans peur du « qu’en dira-t-on, » sans scrupules, sans regrets, comme des animaux, comme des bêtes sauvages !

Mais le coït, c’est précisément cette enfilade bestiale d’une queue et d’un trou, et avant d’être l’acte d’amour, c’est surtout et avant tout l’acte de reproduction, pour lequel le plaisir est indispensable sans quoi on ne baiserait jamais et ce serait l’extinction de l’espèce, comme ce serait l’extinction de ma gueule et de la tienne si on ne trouvait pas de plaisir à se remplir la panse, la simple idée de bouffer pour ne pas crever ne nous traverserait même pas le cigare : c’est le plaisir qu’on y prend qui nous dit ce qu’il faut qu’on fasse ! Mais non, surtout pas, attention, on n’est pas des bêtes, ne nous mélangeons pas, pas de confusion, on est des êtres humains, doués de raison, mon cher, rien que ça, pardon du peu, toute la différence est là, elle est immense : on ne fornique pas, nous autres, on fait l’amour… Oui, on fait l’amour, et naturellement, c’est infiniment plus raffiné… D’abord, on ne se prend pas par derrière, on copule face à face, et tant qu’à être l’un en face de l’autre, eh bien on s’embrasse, et puis ça ne se passe pas en cinq minutes, d’abord on se voit, et on apprend à se connaître, il y a la cour, la séduction, on résiste longtemps avant de céder, c’est déjà cela l’amour, quant à l’acte lui-même, c’est bien autre chose qu’une simple pénétration, il y a les préambules et les préliminaires, caresses, fellation, cunnilingus, attouchements divers et variés, j’en passe et des meilleurs, sans compter l’incalculable chapelet de positions érotiques que notre imagination nous suggère, et encore, c’est sans dire toutes les variations vicieuses que nous pouvons y ajouter, sodomie, double pénétration, sado-masochisme, échangisme, triolisme, saphisme, pédophilie, zoophilie, instruments, vibro-masseur, il n’y a que l’embarras du choix pour se faire du bien… Et pourtant, tout ceci est insuffisant, le rentre-dedans nous ennuie, le pénis est mou et le vagin est sec, l’excitation est tombée, le désir n’est plus là, et on ne sait plus quoi faire pour stimuler notre paresseuse libido, alors on avale du Viagra pour tenter vainement de triquer faiblement : l’amour est mort !

Mais s’agit-il d’amour ? L’amour est une invention, une extravagance supplémentaire, une explication farfelue et élégante pour tenter de justifier nos bas instincts et notre perpétuelle incontinence, l’amour est une foutrerie qui n’a rien à voir avec la partie de jambes en l’air… Sous prétexte que la cavalcade serait une chose dégoûtante, il a fallu l’associer à des sentiments, histoire de recentrer l’ensemble vers un juste milieu, un barycentre acceptable, parfait équilibre entre le monstrueux et le sublime ! Et voilà, l’erreur est ici, le cœur envoie du sang en même temps dans le cerveau et le sexe, alors, bien évidemment, tout ça c’est la même chose… Mais nom d’une bite au cul, non, non, et encore non, le cœur nous trompe, c’est évident ! Et d’ailleurs, on ne forniquera plus, parce que c’est sale et rustique, tandis que nous ne cessons d’aller vers l’hygiène et le raffinement, le plaisir sera sophistiqué et onaniste, parce que nous sommes avant tout égoïstes et compliqués, alors ce ne sera plus une simple capote qui séparera nos corps, mais toute l’immensité d’un monde ! Un monde dans lequel chaque fonction sera parfaitement identifiée et distinguée des autres : il y aura la reproduction (in vitro), le plaisir (in branlo), et les sentiments (in capo)… Et dans ce nouvel ordre étrange, la pénétration paraîtra aussi stupide à nos enfants, qu’il nous semblerait idiot à nous, aujourd’hui, de manger avec les doigts ! L’homme et la femme, asexués, débarrassés de l’infamie qui les lient, pourront à nouveau vivre ensemble, et, l’asepsie du corps, enfin libéré de la purulence de son sexe, vecteur d’innombrables maladies, sera, cette fois-ci, définitivement maîtrisée, comme la faim, la démographie, et quelques autres fléaux…

Oui, la branlette, ça vous guette, et d’ailleurs, on n’est jamais mieux servi que par soi-même… Et puis, fini la masturbation honteuse : on ne la pratiquera plus à l’ombre des regards indiscrets, mais au grand jour, devant tout le monde, à plusieurs, pourquoi pas, à la fin d’un bon repas, on se déboutonnera en famille, et après la crotte de chocolat, on s’offrira un dernier petit plaisir, un plaisir solitaire, mais avec les autres, seul, mais en groupe ! La société de demain sera simplement le prolongement de celle d’aujourd’hui : un attroupement de gens seuls, exactement comme ces barres chocolatées qu’on achète au supermarché, vendues par douze dans un emballage, mais, hygiène oblige, chaque barre est à nouveau isolée des autres dans son propre emballage, oui, on sera tous dans le même panier, mais chacun dans son sac, tous beaux, parce que la science aura fait le ménage, tous nus, parce qu’il n’y aura plus rien de sale à montrer, mais, putain de Dieu : tous seuls ! Et salement malheureux, avec ça, gavés de désir par l’entonnoir audiovisuel, gorgés d’envie par le canal publicitaire, et quelques gouttes de foutre mal pissées à force de se tripoter laborieusement le bout de gras avec nos doigts épuisés par la besogne masturbatoire, préparez-vous à un combat inégal, notre sexe ne pourra jamais vomir toute l’excitation qu’on se fera bourrer dans la cage à vice, on va crever de l’intérieur, même avec un gode emmanché dans le bac à légumes sept jours sur sept, ou avec une trayeuse à bite branchée toute l’année, on ne pourra pas se vider de toute cette purée d’hormones à jouir qui resteront à macérer dans les couilles, et finiront par exploser les ovaires, ce sera la contamination des humeurs, la gangrène par le sperme, la septicémie foutrancielle, y’a plus que la boîte à connerie qui continuera de fournir et à gueuler : « je veux jouir, jouir, jouir ! » Et c’est comme ça qu’il va s’éteindre : une implosion viscérale ! Il crèvera de ne jamais pouvoir ce qu’il veut, de toujours vouloir ce qu’il ne peut pas, avec son fion de lilliputien et sa gueule d’ogre, son appétit gargantuesque et son trou de balle nanoscopique, l’homo orgasmus va finir sa chute dans une tourmente intérieure sordide, un embouteillage fatal, une déboyauterie démente, rempli d’envies, des désirs qui s’accumuleront à l’intérieur de son corps exigu, des volontés qui, faute de pouvoir s’exercer, viendront sans cesse lui augmenter le volume des tripes, et tout ça va éclater, c’est dans sa propre marée noire que l’homococadiz terminera son naufrage, noyé dans sa merde puante, le battoir continuant de branler sa figue sèche, les yeux exorbités par toutes les visions pornographiques qu’il n’aura pas eu le temps de digérer, un carnaval de colombins en vrac, l’écluse ouverte, la cargaison à l’air, un filet de jus à la commissure de l’appareil à pisse, mais la grande roue intacte ! Le moulin à eau, lui, ne s’arrêtera jamais de tourner, parce que l’esprit sait tout, l’esprit fait tout, l’esprit est tout… L’esprit triomphera du corps, et se séparera de lui, comme le marron se sépare de sa bogue, comme on quitte un ami, qui jadis, nous a certes beaucoup aidé, mais qui, aujourd’hui, est devenu si inutile et tellement encombrant, alors : ciao corpo… Ecce homo spiritus ! Le dernier de la lignée, le plus parfait d’entre eux, celui qui n’a ni main ni bite à branler, ni cul ni crotte à caguer, pas de maladies à soigner, pas d’envies à soulager, heureux comme un poisson dans l’eau, un encéphale dans un bocal, l’homme de demain sera réduit à sa partie la plus noble, délivré de ses terminaisons ignobles, une espèce de cœur d’artichaut ou de foie d’oie, quelque chose de pur, la quintessence de l’individu, la naissance d’une nouvelle espèce, la fin d’une époque, la disparition de l’homo coïtus…

J’ai joui. Oui, j’ai joui, toi aussi d’ailleurs (je parle à ma sœur, secrètement, mentalement, intérieurement, évidemment), oui, elle aussi a joui, un peu avant moi, j’ai senti ses contractions, je l’ai entendue vagir, glousser, et quelques secondes après, c’est moi qui me suis mis à piailler, râler, nous sommes partis presque ensemble. C’était bien ? Oui, c’était pas mal… Non, je plaisante, c’était merveilleux, tout simplement divin, carrément paradisiaque, d’ordinaire, ça n’est pas toujours aussi terrible, mais pour nous deux qui vivions depuis si longtemps dans l’antichambre de cette étreinte, cette union tant imaginée, cette réunion illicite a nécessairement quelque chose de supplémentaire, nous le sentons bien, Caroline et moi, nous sommes un couple plus heureux que nous ne pourrions l’espérer, bien plus heureux, c’est incontestable… D’ailleurs, il s’agit d’un terme que je n’utilise jamais, « heureux, » pour moi, ce mot est une sorte d’article de luxe qu’on ne peut jamais s’offrir, et puis on se trouve tout con avec ce truc-là dans la bouche, c’est comme de se balader au volant d’une Porsche rouge, ça vous donne tout de suite l’air d’un imbécile, et de toute façon, c’est vrai, on devient stupide dès qu’on est heureux, on n’a soudainement plus rien d’intelligent à dire (naturellement, pour ceux qui n’ont jamais rien dit de tel, cette distinction n’est pas évidente à constater), c’est à croire que le bonheur contrarie nos audaces cérébrales, de la même manière que la nourriture diminue nos aptitudes physiques, décidément l’être humain n’est jamais aussi doué et entreprenant que dans la misère et le malheur, dans la tourmente et la diète, c’est là qu’il grandit, c’est là qu’il devient fort, ça m’inquiète d’être heureux, j’ai l’impression qu’à partir de maintenant, mon cerveau va se ramollir et mes muscles se décomposer : j’ai l’impression qu’à partir de maintenant, mon existence va basculer d’une façon irréversible, vers le chaos…

Nous avons fait l’amour une seconde fois, parce que c’était la première fois, alors nous avons à nouveau réuni nos intimités, nos extrémités, moins d’excitation, plus de sensations, on ne savoure pas la nourriture lorsqu’on est affamé, ce n’est que quand le ventre est plein qu’on apprécie les aliments, nous nous sommes épuisés tardivement à souffler sur les braises, à tenter de prolonger cette chaleur bienfaisante et rare, et puis nous nous sommes blottis l’un contre l’autre, épiderme contre peau, emmaillotés dans les draps, enfouis sous une couverture, emmitouflés dans notre amour, pour garder la chaleur, pour défendre le trésor, pour que rien, jamais, ne puisse nous séparer…

Je ne comprends pas la vie de Caroline. C’est une fille qui a un job minable (hôtesse, dans une agence de voyages), des amants pitoyables (au nombre desquels je me soustrais, c’est bien le moins que je puisse faire), un studio étriqué (avec une jolie vue, c’est entendu), c’est une femme qui pourrait ressembler à n’importe quelle autre, et pourtant, elle est belle comme ne pourrait l’être aucune autre : avec une plastique identique, j’aurais eu tôt fait d’épouser un magnat du pétrole, une star du ciné, un capitaine d’industrie, que j’aurais quitté tout aussi sèchement, non sans l’avoir dépouillé d’une somme honnête au préalable, un magot que j’aurais placé illico sur un fonds à capital garanti, dont les seuls intérêts m’auraient assuré une rente confortable, grâce à laquelle je coulerais une vie tranquille, dans un coin de paradis, avec l’homme de ma vie, qui aurait pris soin de me donner deux ou trois adorables chérubins, que nous élèverions ensemble, dans le plus parfait amour…

Non, vraiment, avec son cul comme tremplin, je me serais propulsé en orbite plus rapidement qu’un satellite dans l’espace ! Pourquoi la vie de Caroline n’a-t-elle pas exploser ? Ma sœur est-elle inapte à faire bon usage de ses charmes ? Elle n’est pas vénale ? Elle se trouve bien comme elle est ? Elle ne veut pas changer de vie ? Elle ne souhaite pas se marier ? Elle refuse d’avoir des enfants ? Non, ce n’est pas ça, sans quoi elle ne viendrait pas, chaque dimanche, se plaindre de ne pas trouver le mari idéal… D’ailleurs, qui vient-elle seriner une fois par semaine ? C’est moi ! Après tout, c’est peut-être moi son véritable amour, pourquoi ne serais-je pas pour elle ce qu’elle est pour moi ? C’est prétentieux de penser ça, je ne suis pas doté du dixième de sa grâce (c’est assez injuste, du reste, qu’entre frère et sœur, les chromosomes soient aussi mal répartis), et puis, c’est curieux, mais je ne me fais pas à l’idée qu’on puisse m’aimer, c’est une bizarrerie sans explication ! Ceci dit, la beauté n’y est sûrement pas pour tout dans l’amour, ne croise-t-on pas quotidiennement quantité de couples mal assortis ? En fin de compte, je crois que sa plastique ne lui est d’aucune réelle utilité, Caroline ne sait pas s’en servir et elle la porte comme on marche avec une jambe de bois, c’est un handicap plus qu’autre chose, on est trop beau comme on est trop gros, il n’y a qu’au milieu qu’on est à son aise, quand on ne se fait pas remarquer…

Alors pourquoi pas ? Pourquoi Caroline et moi, nous ne serions pas un couple ? Un vrai couple ! Avec une alliance au doigt, une marmaille grouillant autour de nous, une maison, une voiture, des projets, enfin tout ça, quoi ? Pourquoi ma sœur, en réalité, ne serait-elle pas ma femme ? Ce serait merveilleux, n’est-ce pas ? Mémé ferait une crise cardiaque (elle en fera une de toute façon), papa nous déshériterait (financièrement, ça ne change rien) et maman ne nous pardonnerait jamais (elle pardonnera quand même), Caroline prendrait mon nom (c’est-à-dire le sien), et on aurait toute une tripotée de bambins (des trisomiques consanguins), finalement, rien ne nous empêcherait, il suffit de s’aimer, ce n’est que ça… Est-ce que Caroline m’aime ? C’est une question, ça, c’est même LA question, parce que, véritablement, il n’y a que celle-ci ! Et nécessairement, pour m’ôter d’un doute, je dois la lui poser, c’est indispensable ! Caroline, m’aimes-tu ? Caroline, tu m’aimes ? Caroline, est-ce que tu m’aimes ?

— Je t’aime.

Ce n’est pas elle qui a dit ça, c’est moi, j’ai fourché, je me suis emballé, j’ai tout mélangé, j’ai glissé, j’ai inversé, j’ai dit ce que je voulais entendre, j’ai dérapé, j’ai cafouillé, j’ai gaffé…

— Je t’aime.

Cette fois, c’est elle ! Mon cœur est tout fou, comme un clébard qu’on détache et qui détale sans demander son reste, quelle galopade, mes amis, il n’y a que les chiens et les amoureux pour cavaler comme ça !

— Caroline, j’ai envie de t’épouser…

— Oh, c’est adorable, c’est tellement mignon d’avoir dit ça…

Quoi ? Comment ça « adorable » ? « Mignon », pourquoi mignon ? Il y a malentendu, qu’est-ce que c’est que ces conneries ? Je la demande en mariage, et elle me répond que je suis « mignon… » C’est pas possible ? Elle n’a sûrement pas compris ce que je lui ai dit ! Je vais recommencer…

— Caroline, je… Caroline ?

Elle dort ! Ça alors, elle s’est endormie… Là, à l’instant, contre moi, il y a une seconde, je lui déclare mon feu, et à présent, elle dort… Elle dort ! Mais c’est pas permis ce genre de truc : il y a encore un siècle ou deux, on se serait battu en duel pour des affronts pareils, au lever du jour, avec deux témoins et tout le tintouin, c’est tout simplement inadmissible de snober les gens de cette façon, quelle vexation, jamais reçu soufflet si cinglant, une humiliation monstrueuse, c’est tout simplement ignominieux, merde ! Elle dort…

Mon pauvre Christian, c’est toi qui dort… Et depuis tellement longtemps ! Tu dors dans des draps qui ne t’appartiennent pas, la tête posée sur un oreiller de mensonges, un traversin de rêves impossibles, tu dors tout éveillé, comme un somnambule, les membres engourdis par une torpeur trompeuse, les yeux gonflés d’un sommeil qui n’a que trop duré, réveille-toi mon garçon ! Ouvre les yeux, bon sang, et regarde cette femme qui ne sera jamais la tienne… Parce qu’elle est ta sœur ! Et si elle a accepté de passer une nuit avec toi, c’est uniquement parce qu’il y avait quelque chose à finir, Christian, à finir ! Une amourette mal torchée entre adolescents attardés, un flirt incestueux qui méritait une chute gentille, voilà, c’est tout, rien de plus, fin de l’histoire… Alors, inutile de te monter le bourrichon, parce que ça n’ira pas plus loin !

Caroline n’est pas l’amour, mais seulement la sombre représentation que tu t’en es faite : quelque chose d’impossible ! Tu es tombé amoureux de ta sœur, précisément parce que cet amour est une impasse… Ça c’est de l’introspection, et de la perspicacité en plus de ça ! Christian, tu commences ton analyse demain ! Et tu vas choisir un psychiatre chevronné, parce qu’il y a du boulot, ce sera long et difficile, dispendieux et inutile, mais tant pis, il faut soigner tout ça, hein mon Christian, c’est quand même pas une petite collision de neurones qui va te pourrir la crampe, sans blagues ! Avec un traitement sérieux, quelques neuroleptiques, deux ou trois anxiolytiques, je ne te donne pas six mois pour détester ta sœur comme tout un chacun, et tomber complètement dingo de la première greluche à portée de quéquette ! Mariage, lune de miel, voyage de noces, trois mômes, un crédit sur vingt ans, divorce, pension alimentaire, une petite virée hebdomadaire aux putes, une bonne branlette derrière tout ça, et te voilà à nouveau parmi les gens normaux ! Tu vas voir, tout va s’arranger…

D’ailleurs, il faut savourer l’instant présent, carpe diem, et caetera ! Tu viens de passer un moment merveilleux, et ça ne te suffit pas ! Tout à l’heure tu seras millionnaire, et tu es en train de pleurer sur ton sort ! Après tout, c’est sûrement le plus beau jour de ma vie : une nuit remplie d’amour et pleine de pognon, que demander de plus ? D’ailleurs, quelle heure est-il ? Ça alors, il est déjà l’heure, c’est incroyable, il est exactement trois heures ! C’est l’heure du crime… Oui, enfin c’est-à-dire, n’exagérons rien, c’est un crime sans arme, sans haine, sans violence, un crime électronique, un crime tout à fait bénin, bon enfant, quelque chose d’inoffensif, et même d’innocent, alors est-ce qu’il faut parler de crime, en fin de compte ? Ce serait plutôt une espèce de ruse, une astuce, un tour de magie, une farce, en somme… Voilà, c’est une farce ! Avec Caroline aussi, c’est une farce… Qu’est-ce qu’on rigole, ce soir, on était partis pour des choses graves, des mariages, des crimes, et finalement, voilà qu’on ce retrouve dans une espèce de pitrerie, une bouffonnerie ! C’est toute la vie qui est comme ça, les drames, les tragédies, ça ne veut rien dire, il n’y a qu’un seul genre qui comprend tous les autres, une seule et unique catégorie : la comédie…

Hervé Rouxel

Bleu chaud

Noter les impressions de l’amour immédiat, qu’il

ne glisse pas dans les sillons de l’amertume.

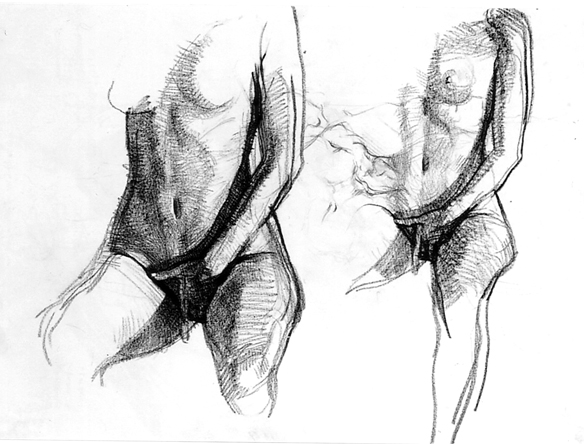

La lecture est un lien libre de jouissance. Les lettres sont des esquisses

des corps, des dessins chauds portant en leur trait des promesses, une danse

nue.

Nuit froide

Je me sentais bien à te voir tourner, dans le vertige

absolument, très belle.

Je riais de ton jeu. Ce sont des invitations, des retenues, des écarts,

des respirations, des sueurs, des surprises contenues.

Nuages contrastés

L’enlacement est musical, le rythme est vague comme lors de la première phase d’une improvisation.

Blanc tiède

Tout homme désire voir et toucher d’autres corps, curieux du nu des autres, du sexe des autres, des tournures des muscles. C’est découvrir de nouvelles postures.

Les corps nus sont d’énormes points d’interrogation, des nids d’ironies, qu’il faut pénétrer de nos hypothèses.

Bleu soleil

Je suis entré, le soleil à midi, dans l’arène des morts. Elle sentait l’amour. Le désir est monté très vite ; alors à l’écart, entre deux tombes, elle a sorti ma queue rose vivante. Et pour arrêter l’instant, elle a caché le temps dans sa bouche.

Bleu moucheté

Ton sexe s’ouvre. C’est un encrier. Celui qui n’y trempe pas son stylo évite la question de l’être. Jouir, c’est saisir la nouveauté dans la répétition.

Gris frais

Liseuse de beautés, tu soumets tes soies au vent exceptionnel des soirées d’été.

Beau frais

Je sors de ta chambre. J’ai roulé avec toi, nos rouleaux sur le lit. Nous sommes amarrés, marées montantes, nous nous sommes marrés au champagne.

Pluies drues

C’est un art des mains, la paume, les doigts ; les muscles sont luisants comme le bronze sous la pluie.

Matin bleu

Jours d’amour. Loi des séries. Provocations de nos corps contre le temps social ; ça se vit très fort, lit de fraises pointues. Le jus rouge dans ta bouche. Les mots se perdent dans les gestes. Plus de lettre, des actes interminables de tendresse fusée.

Pluie froide

La question de la fin ne m’intéresse pas. Elle n’a jamais frôlé mon esprit – ça se vit dans les fibres d’un temps qui n’est pas asservi aux calculs exhibitionnistes de la pornographie.

Gris soutenu

Les temps de métamorphose sont des temps de jouissance.

Gris mouvant

Je flotte dans la ville comme une ombre heureuse. Je descends le boulevard Raspail. Je pense à ton corps bourré d’odeurs, à nos saletés gourmandes, à ton sexe.

Gris bleuté

Une journée dans tes bras, assouplis dans le toucher, joyeux dans le lac de nos odeurs.

Néons gelés

Nous sommes tout le temps en train d’improviser. J’aime te sentir proche dans cette ville.

Bleu matin

L’été dans nos jambes, le souffle d’un air rare et tes cheveux dans mes mains, douce prise érotique du baiser.

Nuages doux

Rires lucides, phrases qui fouettent. Mon cœur est un danseur.

Bleu frais

Vraie liberté de monter les escaliers avec une femme amoureuse... Elle est devant vous, son corps monte, ses jambes, son cul, son visage amusé... Vous la suivez, vous ignorez la suite... L'heure est passée où nous aurions dû être ailleurs… Nous avons déchiré l'agenda avec la violence d'un jeu heureux.

Blanc variable

Je t’ai scruté avec ma langue, comme un escargot, avec lenteur, laissant la trace de mon passage grâce au luisant de ma salive. Tu es belle, nue devant la fenêtre. C’est l’intime qui nargue le dehors, la flamme de tes poils au soleil rapide d’une éclaircie.

Notes : Lionel Dax

Dessins : Joël Person

Richard Millet, que le Figaro du 8 février

2007 présente

comme un des « poids lourds » de la littérature

française,

a déclaré dans les colonnes de ce quotidien :

« Un écrivain qui ne me parlerai ni de la mort, ni de la maladie,

ni de la fatigue, ne saurait m’intéresser. »

Au mois de mars, la rédaction d’Ironie se

réunit

Tous les mercredi de 10h à 12h au Café Véronèse,

à l’angle du boulevard Raspail et du boulevard du Montparnasse :

Advienne que pourra