« Quand je discute avec des chercheurs à Tokyo

ou Pékin, je retrouve ce regard sur le monde qui a longtemps été l’apanage

de l’intellectuel du Vieux Continent :

une ironie, un « clin d’œil » par-dessus la mélancolie... »

Wolf Lepenies – Télérama – 14 mars 2007

Le Tintoret – Suzanne et les vieillards (1552-1555)

« Il faut être extrêmement léger pour pouvoir emporter si loin la volonté qu’on a de connaître, pour l’emporter, en quelque sorte au-dessus de son temps, se faire des yeux dont le regard puisse embrasser des millénaires, et que règne un ciel clair en eux ! Il faut s’être détaché de bien des choses qui nous pèsent, qui nous entravent, nous tiennent courbés, nous alourdissent, nous Européens d’aujourd’hui. L’homme de ces au-delà, l’homme qui veut découvrir les échelles de valeur suprêmes de son époque, doit surmonter d’abord, en soi – c’est l’épreuve de sa vigueur, – l’obstacle qu’y met cette époque, par conséquent non seulement l’époque elle-même mais les répugnances aussi qu’elle lui inspirait jusqu’alors, les objections qu’il lui faisait, les souffrances qu’elle lui causait : il doit vaincre en un mot son inactualité, son romantisme… »

Nietzsche – Le Gai Savoir (trad. Alexandre Vialatte)

Ville-Objet 1 : Le dépassement de la signalétique ou priorité au feeling

Depuis quelques années le franchissement des feux rouges à vélo ne cesse pas d’être un plaisir – plaisir de la continuité de la promenade – prise de risque amusée, vraie souplesse.

Je préconise pour Paris, la fin des panneaux de signalétique qui pollue littéralement l’espace urbain. Une expérience a été menée dans quelques villes des Pays-Bas, au Danemark, et en Allemagne : tous les panneaux de signalétique, les marquages au sol ont été enlevés, faisant dorénavant confiance aux conducteurs de tout véhicule. Conclusion : plus de conscience de l’autre, moins d’accident, plus d’acuité, moins de vitesse dans les villes. On appelle cette expérience : « La voirie partagée » ou « Shared space » ou « Circulation douce ».

Fin des feux rouge, des sens interdits, chaque conducteur (voiture, moto, vélo…) et chaque piéton essayant de comprendre en ralentissant l’espace ouvert dans lequel il circule : circulation autorégulée par ses conducteurs mêmes. Cette fin de la signalétique n’est plus une utopie, elle est réalisable et elle fonctionne.

Tel un hollandais véloant, j’éprouve un plaisir intense d’être au-delà de la signalétique. Cela me rappelle les plus beaux jours à Naples, ou à Amsterdam. Plus de bons et de mauvais panneaux – je ne tombe plus dans le panneau – je circule librement dans la ville.

Ville-Objet 2 : La prolifération des potelets ou ville-hérisson

« Le plus grand événement de cette deuxième moitié du siècle, c'est la disparition des trottoirs » (Cioran). Prononcée lors d'une réception, dans l'appartement de Claude Gallimard, cette phrase fut accueillie par des sourires polis et embarrassés.

Commentaire de Kundera (à qui on doit cette anecdote) : « Pourtant, quelle leçon du concret ! Car une kyrielle d'événements dramatiques se déroule sans infléchir si peu que ce soit notre vie, tandis que le remplacement des trottoirs par ces minces passerelles surpeuplées, jetées entre les piquets, les voitures garées, les échafaudages, les poubelles, où il est impossible de flâner, de faire halte, de marcher côte à côte, a transformé la notion même de la ville, du quotidien, des promenades, des rendez-vous, du plaisir de vivre. »

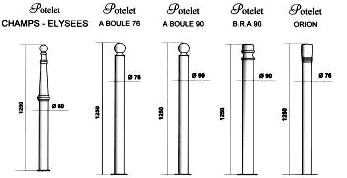

1 – Le mobilier urbain le plus présent dans la ville de Paris est le potelet marron parfois réhaussé d’un rond blanc.

2 – L’usage de ce potelet de protection de trottoir pour éradiquer les stationnements sauvages des voitures s’est généralisé en 2002.

3 – Depuis, en cinq ans d’existence, le potelet est devenu l’élément principal du décor urbain de Paris. Plus de 300 000 potelets, leur nombre ne cesse d’augmenter. Loin devant les arceaux (11 175), les bancs (11 238), les horloges (107), les sanisettes (388), les abris bus (1 834), les corbeilles de propreté (16 126), les mobiliers d’information, plans de ville, MUPI (2 064), les mats porte affiches (745), les colonnes Morris (789), les mobiliers historiques (659), les fontaines Wallace (87), les bornes fontaines (22), les plantations d’arbres d’alignement (environ 90 000), les arbres dans les parcs et jardins (environ 35 000), les arbres dans les cimetières (environ 34 000), les arbres en bordure du boulevard périphérique (environ 8 000), les boîtes aux lettres (1 860)…

4 – La ville-hérisson : les potelets et les barrières inaugurent une zone saccagée, impraticable parfois et peu avenante. Le potelet réduit l’espace des trottoirs et limite la circulation libre des piétons. Il domestique d’une façon presque subliminale le parcours des passants. Il s’aligne le long des rues par centaines et crée une véritable frontière entre le trottoir et la rue.

5 – Le prix d’un potelet à l’unité est de 46,64 euros toutes charges comprises.

6 – Le passant circule dans une prison ouverte, séparé de la rue par des barrières, des barreaux-potelets – simples ou réhaussés – qui ressemblent à une accumulation de i monotone : iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii… – une ligne de i bruns, crissement des pneus sur le bitume, freins à la déambulation libre, pions des sentiers balisés.

7 – Un jour, j’ai vu un potelet dont la tête avait été peinte en vert printemps – un acte isolé à méditer, rue Pascal.

8 – Un ami, Adrien Pwatt, m’a dit l’autre jour : « Je préfère les filles potelées aux potelets ». Il avait l’intention d’écrire une historiette sadienne, en forme de détournement érotique de la fable de La Fontaine, « Perette et les potelets » : « Perette avec sa jupe été sans culotte, allait, s’envoyant en l’air de Paris, à l’aide des bittes dites potelets, se faire le trottoir ».

9 – Au début de la rue de la Roquette, en partant de la Bastille, les potelets servent de support publicitaire à des flyers autocollants : concerts rock, soirées DJ, sorties de CD, tracts publicitaires et politiques. Cette pratique se retrouve ailleurs dans la ville, les images publicitaires habillent de couleurs et de signes, de façon éphémère et énergique, ce design urbain. La société marchande s’empare du décor.

10 – Un soir, dans une petite rue du 13e arrondissement, j’ai assisté à un acte de vandalisme perpétré contre la présence de ces potelets. Le but de ces quatre gaillards, groupe autonome anti design urbain, armés de masses et de marteaux, n’est pas d’arracher ces potelets comme de vulgaires plants de maïs transgéniques, mais de les faire plier – de faire vaciller leur arrogante raideur bétonnée à la racine – de les faire osciller pour que penchés leurs présences gênent les passants qui filent, qui s’en fichent. Leur objectif : provoquer en rafale dans la ville une épidémie de débandaison ferreuse, laisser ces potelets pour morts, épuisés déjà, vidés de leur verticalité, ruines urbaines. Selon ce groupuscule, les arracher serait stupide (Syndrome de Sisyphe), car les potelets seraient remplacés dès le lendemain de leur disparition. Le passant non averti, lorsqu’il repère un potelet couché, imagine qu’une voiture a eu un accident à cet endroit. Par ce geste, faire plier les dents dures des trottoirs, les vandales désirent juste rendre visible la misère et la laideur de ce mobilier public.

11 – Pollution marron – varech urbain – barrière de corail. Maintenant, imaginons les rues de Paris telles des canaux comme à Venise : ces bittes d’amarrage serviraient à garer nos bateaux.

12 – Par endroit, la multiplication de ces potelets frise l’absurde. Il suffit pour cela d’observer les contre-allées du boulevard Saint-Marcel.

13 – Les autorités de la ville de Paris jurent qu’à l’avenir ces potelets seront enlevés lorsque la ville sera guérie de l’usage de la voiture. Ces potelets sont comme des aiguilles d’acupuncture, plantées dans le corps de la ville pour que les voitures arrêtent de fumer, pour que le CO2 disparaisse de ce Paris jugé malade, intoxiqué par ces humeurs vagabondes. Curieusement, ce remède « potelet » a été soutenu par des écologistes, alors que planter des arbres à la place aurait été d’un meilleur goût.

14 – La ville telle un hérisson, pics brandis, est une ville qui a l’air hostile. Il est nécessaire néanmoins de relativiser ces hics urbains. Le passant souple, qui a de l’esprit et du goût, se sert de ces potelets pour slalommer et des barrières pour sauter et bondir. Il lui arrive même, par moment, de les oublier et d’agir, par un défi ludique, comme s’ils n’existaient pas, pour mieux jouir de la ville.

Lionel Dax

Les deux textes, « Ville-Objet 1 » et « Ville-Objet 2 » de Lionel Dax, ont été diffusés dans le cadre du forum sur Internet modéré par Elie During et Laurent Jeanpierre (www.centrepompidou.fr/airsdeparis), autour de l’exposition « Airs de Paris » qui a lieu à Beaubourg du 25 avril au 15 août 2007.

4e jour. Samedi 27 mai. Île Saint-Louis.

Comme hier, je commence mon circuit par le quai d’Anjou.

Photos de ce que j’ai remarqué hier : des plaques identifiant les hôtels particuliers, voir si elles seront lisibles sur les photos (appareil jetable).

Détail de l’assemblage des pierres du parapet, « en queue d’aronde », comme pour les pièces en bois.

Je manque de pellicules pour continuer les photos.

Aujourd’hui je vais jusqu’au jardin au chevet de Notre-Dame. Les détails de l’architecture rejoignent dans leur foisonnement le feuillage épais et vert des arbres. Gris, verts, mais ce vert a l’effet d’un gris. Je pense à une gravure, le temps est couvert, l’ensemble se perd dans une sorte de grisaille et un dessin confus. Les contreforts font craindre une fragilité de l’édifice.

Les locaux de l’ancien archevêché déserts accentuent le caractère d’une gravure ancienne, au fond du jardin, à moins que mon esprit ne puisse se libérer des cartes postales accumulées, comme dans les présentoirs pour touristes. Des Japonais font des photos. J’ai envie de leur demander de me photographier avec eux, j’aurais l’impression de partir au Japon quand ils y retourneront.

Un massif de grandes digitales. Elles s’inclinent en larges courbes sous le poids de leurs fleurs, roses, blanches, jaunes pâles, au-dessus d’un parterre de pensées.

À l’ouest, derrière le chevet de la cathédrale,

des nuages bas, très sombres, presque noirs.

Perchée sur son socle la silhouette blanche de la statue de Sainte

Geneviève, comme une icône abstraite et vide sur la façade

de verre de la tour Montparnasse.

À l’est, le ciel est gris et blanc, tourmenté de nuages qui se mêlent à la vapeur et aux fumées des cheminées du côté de Bercy. De ce côté, le fleuve semble plus large et l’horizon ouvert.

Quai d’Anjou ce matin, 9 heures sonnent à l’horloge de la tour de l’église Saint-Jean sur fond de toits de l’Hôtel de Ville. D’autres 9 heures se succèdent où sonnent en partie en même temps, enfin presque.

C’est samedi. Pas de péniches sur le fleuve, sauf plus tard un bateau de touristes « Paris vision ».

Pause au café « Louis IX », angle de la rue des deux ponts et de la rue Saint Louis en l’île ; je commande une noisette serrée et un verre d’eau ; j’ai acheté le journal en haut de la rue et retiré de l’argent au distributeur du bureau de poste un peu plus bas. Toutes les facilités ici pour y prendre des habitudes. Le fond de la salle est calme, je prends quelques notes. En partant, le patron me dit qu’il ne ferme que le jour de Noël et qu’on peut aussi déjeuner à midi.

4, quai d’Anjou, la bicyclette attachée au parapet est toujours là.

Les volets du n°1 sont toujours fermés sur le petit jardin derrière la grille ; au-dessus de l’entrée, la pancarte d’une « interdiction de stationner devant le portail » précise « jour et nuit », une lumière clignote, signal visuel et vivant.

Je récapitule : J1 mercredi, J2 jeudi, J3 vendredi, J4 samedi, aujourd’hui.

Jeudi c’était une rencontre surprise avec G. P. Il m’invite pour un petit déjeuner au café le lendemain. Il habite dans l’île.

Il me parle de Geneviève Asse, une autre habituée du même café, quand elle n’est pas dans sa maison de l’Ile aux Moines.

OW et d’autres amis m’accompagnent, en mémoire, en esprit ?

Comment rendre compte de ces promenades, dire ce que je vois, le dire aussi bien, autrement bien qu’une carte postale.

Continuer à marcher, et après, continuer à écrire.

Hôtel de Lauzun, les doubles rideaux ouverts, maintenus par des embrasses, la courbe cassée du tissu, le rouge qui les borde, seule couleur franche dans les gris du quai. Cet immeuble semble meublé pour des absents ; le doré des ferronneries du balcon et celui des détails de plomberie sur la façade manquent de patine.

Quand je termine le circuit par la rue d’Anjou, dans l’autre sens, entre le n°1 et le n°3, sur le parapet, le même couple de canards, le premier jour la cane était seule, mais les canards ont une solide réputation de fidélité.

Devant le n°1, une plante à larges feuilles sort du mur de soutènement à mi-hauteur entre les deux quais, une racine qui a fait son chemin depuis les jardins de l’hôtel de Rothschild ? Une graine apportée et semée là par le vent, la pluie, ou le hasard, et qui a fait souche ? Ici, elle est unique.

Anne-Marie Milliot W.

Je remplace la mélancolie par le courage,

le doute par la certitude, le désespoir par l’espoir,

la méchanceté par le bien, les plaintes par le devoir, le scepticisme

par la foi,

les sophismes par la froideur du calme et l’orgueil par la modestie.

Baudelaire : |

« Immense nausée des affiches. » |

Mallarmé : |

« Salut ô passant |

Debord : |

« Les rives de la Seine voient nos peines : on n’y trouve plus que les colonnes précipitées d’une fourmilière d’esclaves motorisés. » |

M.*** : |

« Qui voit la Seine noie sa peine. » |

Duchamp à Georges Charbonnier (1960) :

« Notre siècle sera peut-être une sorte de XVIIIe siècle. Non pas au point de vue ressemblance : il ne se ressemble pas du tout. Mais il y avait une certaine légèreté si vous voulez, une certaine frivolité qui n’est vraiment pas à l’honneur de l’art de ce XVIIIe : on peut aimer Fragonard et tout ça, mais enfin, ça ne va pas très loin au point de vue profondeur. »

Duchamp à Francis Steegmuller (1962) :

« L’art du XXe siècle atteint son niveau le plus bas de toute l’histoire de l’art, encore plus bas qu’au XVIIIe siècle, où le grand art n’existait pas, où il ne s’agissait que de frivolité. »

Giacometti (1959) :

« Vous me demandez de répondre à votre enquête à propos de la correspondance de Diderot et Falconet. Je n’ai lu que partiellement cette correspondance qui est très complexe et porte sur plusieurs sujets différents. J’ai lu aussi les réponses à votre enquête. Une de ces réponses m’a arrêtée… Auricoste trouve que tout l’art du XVIIIe est à rejeter dans son ensemble, il peut donc s’imaginer l’évolution de la peinture française sans Watteau, Chardin, Fragonard et d’autres ! Il oublie simplement toute leur importance dans cette évolution ! On n’ose pas insister.

Houdon, le sculpteur le plus célèbre du XVIIIe siècle, a fait entre autres les bustes de Diderot, Rousseau, Washington et Franklin. On oublie qu’ils n’étaient pas exactement les réactionnaires de leur époque, ni lui un réactionnaire dans sa sculpture.

Et que dire surtout de Pigalle et de toute son œuvre ? Il a fait, lui aussi, le buste de Diderot, dédié à celui-ci par « son copain » Pigalle. Ce buste, un des plus beaux, pour moi, de cette époque, est plus proche de Rodin que Rude et Carpeaux. Je trouve même le réalisme de ce buste plus aigu, plus tendu que chez Rodin. Le réalisme implacable de Pigalle heurtait et scandalisait ses contemporains ; son Voltaire vieux et nu était refusé par l’Académie, et son monument du maréchal de Saxe exilé à Strasbourg (il était fait pour Paris) à peu près personne ne connaît son tombeau du comte d’Harcourt à Notre-Dame. Je vais souvent le voir et je l’ai copié à plusieurs reprises. »

J.-L. Godard – À bout de

souffle (1960)

Patricia : « Tu aimes cette affiche ? »

Michel : « Pas mal ! »

Patricia : « C’est un très grand peintre Renoir. »

Michel : « J’ai dit : pas mal ! »

« Combien de Parisiens sont des

provinciaux et ne le savent pas.

La province c’est de ne pas discerner, c’est de dire : Bouguereau

et Cézanne sont deux peintres, comme s’ils avaient quelque chose

de commun ! »

Renoir

« Collectionner les belles choses, sans

doute pour faire opposition à la politique

qui collectionne secrètement les actions les plus laides. »

Balzac – Le cousin Pons

Watteau – Gilles (1717-1719)

Au mois de juin, la rédaction d’Ironie se

réunit

chaque mercredi de 14h à 16h au Café Véronèse,

à l’angle du boulevard Raspail et du boulevard du Montparnasse,

Place Pablo Picasso

Advienne que pourra