|

|

|

|

> Supplément du numéro 41, Poésies de |

|

| IRONIE numéro 41, Avril 1999 |

IRONIE : LEV(V)IT(Z)1 DE GOETHE

IRONIE : LEV(V)IT(Z)1 DE GOETHE

Les épigrammes vénitiennes2

|

|

|

|

> Supplément du numéro 41, Poésies de |

|

| IRONIE numéro 41, Avril 1999 |

La grande partie de ces épigrammes furent écrites lors du deuxième séjour de Goëthe à Venise en 1790 à l'âge de quarante ans.

Si le premier dans la fureur de la découverte l'avait comblé, il semble que le deuxième lui apporte beaucoup moins de satisfaction. Il devait y retrouver la mère du duc de Weimar, Anna Amalia, de retour de Rome, qui souhaitait qu'il fût son guide.

Goëthe apparemment démuni de suffisamment de livres et de documents de travail, s'ennuyait ferme en attendant la princesse. Mécontent, c'est dans un certain état de désœuvrement qu'il aurait écrit la plupart des Epigrammes Vénitiennes. Les plus présentables sont publiées dès 1795, les plus manifestement érotiques seront réservées pour une publication posthume par l'auteur lui-même.

Un siècle avant Mort à Venise et les visions dépourvues d'illusions sur la cité des Doges de D.H. Lawrence et de Henry James, les Venetianischen Epigramme amers, critiques, sont empreints d'une constante ironie.

L'épigramme, "petite pièce de vers du genre satirique se terminant par un trait piquant" est un genre très ancien qui a partie liée avec l'érotisme.

Dès le premier siècle3 de telles pièces, anonymes, figuraient sur les statues du dieu de Lampsaque ou sur les murs de ses chapelles. Légers, souvent licencieux, ces poèmes s'adressaient aux passants le long des jardins dont le dieu Priape était censé assurer la surveillance.

Imagine-t-on le grand Goëthe se livrer à son tour à ce genre d'exercice ?

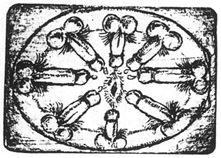

Accompagnées de dessins sans équivoque qui semblent sortis du livre d'Eléphantis4, les épigrammes de Goëthe reprennent le rythme et la syntaxe des modèles anciens jusque dans le questionnement toujours présent comme une scansion priapique incessante. L'"Hymen t'a-t-il abandonné ?", le "ce qui m'inquiète le plus ?" ou "quel émoi m'habite ?" résonnent en écho à la question des textes du premier siècle où il est ici question de Mercure, le messager des dieux qui a de "jolies chevilles" :

(...) Où est-elle la baguette du dieu ailé ? Sous sa tunique, crois-tu (...)

Dans l'un de ces épigrammes antiques on trouve peut-être la clé de la combinaison étroite de ces textes et de ces dessins :

(...) Vous voulez savoir pourquoi on a dessiné sur une tablette d'ex-voto

cette génitoire ?

J'eus un jour le sexe mal en point

Et pas le courage de le confier aux mains d'un chirurgien

J'avais peur pour ma bite

De la médecine des grands dieux

Comme Apollon ou son fils, Esculape

Je suis donc allé le voir, lui, Priape

Et je lui ai dit :

"Vénérable dieu,

Occupe toi de mes parties

Puisque toi même apparemment,

Tu es de la partie.

Si tu me guéris sans me la couper

Je t'en offrirai une en peinture

Exactement celle que tu m'auras soignée

Même taille, même couleur"

Il m'a promis la guérison

En acquiesçant de la bite

Et fait ce que je lui avais demandé

C'est ainsi que l'auteur anonyme lie de manière aussi ludique qu'émouvante le sort de ses propres épigrammes aux dessins lestes et licencieux qui désormais les accompagneront le plus souvent comme en témoignent les planches des Monuments du culte des dames romaines5 qui ont une évidente parenté avec les dessins bien sûr plus modernes des eaux fortes de Carl Heinz Roon réalisés d'après la collection de gemmes du poète qui accompagnent les Venetianischen epigramme.

Le poète de Weimar restera plus allusif que ses antiques modèles, répugnant peut-être à des calembours, certes graveleux mais tellement délicieux comme ce rébus mythologique :

(...) Prends la première syllabe d'Endymion

tu lui ajoutes la deuxième d'Hercule

tu recommences avec la première de Léda

Mon tout est ce qui t'arrivera

Respectons cette distance d'avec son modèle qui était au moins autant gaulois que romain et rendons grâce à l'auteur des Elégies de Marienbad de nous avoir éclairés sur le mystère des Vénitiens qui ont toujours "l'air pâle et fatigué".

Seid ihr ein Fremder, mein Herr ? bewohnt ihr Venedig ? so fragten

Zwei Lacerten, die mich in die Spelunke gelockt.

Ratet ! - Ihr seid ein Franzos ! ein Napolitaner ! Sie schwatzten

Hin und wieder und schnell schlürften sie Caffé hinein.

Tun wir etwas ! sagte die Schönste, sie setzte die Tasse

Nieder, ich fühlte sogleich ihre geschäftige Hand.

Sacht ergriff ich und hielte sie fest; da streckte die zweite

Zierliche Fingerchen aus, und ich verwehrt es auch ihr.

Ach, es ist ein Fremder ! so riefen sie beide; sie scherzten,

Baten Geschenke sich aus, die ich doch sparsam verlich.

Drauf bezeichneten sie mir die entferntere Wohnung

Und zu dem wärmeren Spiel spätere Stunden der Nacht.

Kannten diese Geschöpfe sogleich den Fremden am Weigern,

O, so wißt ihr, warum blaß der Venetier schleicht.

Vous êtes un étranger, Monsieur ? Vous habitez Venise ?

me demandèrent les deux délurées qui dans un "spelunke" m'avaient attiré.

Laissez-nous deviner !

Vous êtes français ! Napolitain ! Me harcelaient-elles en sirotant leur café

Faisons quelque chose ! dit la plus belle posant sa tasse.

Tout de suite, sous la table, je sentis sa main qui s'activait.

Je la pris doucement dans la mienne pour la retenir.

Alors avança la deuxième dont je retins les petits doigts gracieux.

Hélas c'est un étranger ! rièrent ensemble les deux filles

me demandant des cadeaux que je leur donnais avec parcimonie.

Elles m'indiquèrent alors une chambre à l'écart

Et pour des jeux plus chaleureux, des heures plus tardives.

Si un refus suffisait à mes créatures pour reconnaître un étranger,

Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi le Vénitien a l'air pâle et fatigué.

Was Spelunke nun sei, verlangt ihr zu wissen ? Da wird ja

Fast zum Lexikon dies epigrammatische Buch.

Dunkele Haüser sinds in engen Gäßchen; zum Caffé

Führt dich die Schöne, und sie zeigt sich geschäftig, nicht du.

Que signifie "spelunke", vous aimeriez le savoir.

Ce livret d'épigrammes deviendrait vite un dictionnaire

Dans des ruelles étroites se trouvent des maisons sombres

Au café t'amène la belle, et c'est elle qui s'active, pas toi.

Wenn ein verständiger Koch ein artig Gastmahl bereitet,

Mischt er unter die Kost vieles und vieles zugleich.

So genießet auch ihr das Büchlein, und kaum unterscheidet

Alles ihr, was ihr genießt. Nun, es bekomm euch nur wohl.

Lorsqu'un cuisinier compétent prépare un bon souper,

dans la nourriture, il mélange beaucoup de saveurs.

Ainsi goûtez ce livre même si vous n'en distinguez

pas tous les ingrédients.

Assurément, bien vous vous en porterez.