IRONIE numéro 86 (mai 2003)

|

|

|

|

|

> IRONIE

numéro 86, mai

2003

Les Lascives D'Agostino

Carracci, Coda

|

|

Supplément

du numéro

86,

Temps de merde (Extrait d'un roman en cours) |

|

Allez,

la musique

Septième

miroir : Sonder le rébus

Ces

deux dernières gravures offrent elles aussi un grand nombre de similitudes.

La composition générale, la fenêtre ouverte sur l'extérieur,

un lit surmonté de tentures. De l'une à l'autre, les principaux

protagonistes de la scène : à chaque fois, un homme, une femme,

un enfant. Enfin, la présence du chat dans le Satyre sondeur semble

répondre au chien du Vieillard et la courtisane.

|

|

|

|

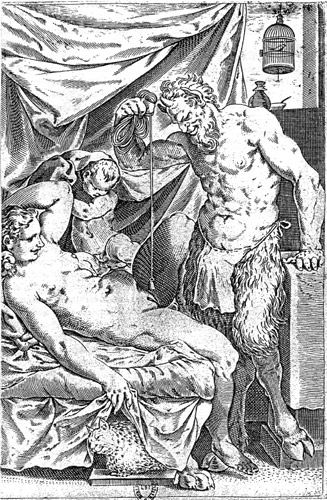

Le Satyre

sondeur,

Agostino Carracci.

|

|

Le

sourire du satyre sondeur, le rire du chat, la malice active de la nymphe allongée,

le pendule à la recherche de la source... Le sexe se dresse sous le

pagne. L'enfant relève les tentures1, attend

le verdict, tous les regards rivés sur le mont-de-Vénus. La diagonale,

qui va du chat ronronnant sous les draps à l'oiseau dans sa cage (l'uccelo),

révèle la tension humoristique de cette gravure. A la Renaissance,

l'uccello sert souvent à représenter le sexe masculin.

Sexe ailé qu'on retrouve ensuite dans certaines gravures érotiques

du XVIIIème siècle. En revanche, le thème du

satyre sondeur est très rare, même s'il apparaît dans une

gravure de Jérôme Wiericx mettant en scène une vanité.

Agostino Carracci quant à lui ne retient que le divertissement érotique

des protagonistes dont les bras sont en miroir. A remarquer aussi les jeux

de pieds : du lit, de la femme, et du satyre.

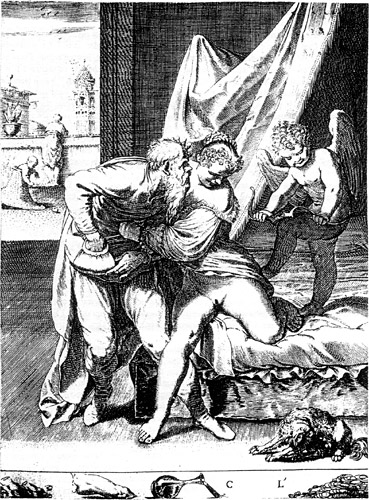

Dans

l'autre gravure, le vieillard plonge sa main dans sa bourse2.

Drôle d'analogie entre l'or et le sperme, présente également

dans les représentations de Danaé (celles du Titien et du Tintoret,

par exemple), « allégorie », très courante

au XVIème siècle, de la courtisane. L'Amour brise

son arc, l'or vient à bout de tout, plus d'amour. Les puritains veulent

y lire une leçon de morale, stigmatisant les vieillards libidineux et

les courtisanes. Ainsi, dans une copie de cette gravure par Théodore

de Bry (1561-1629), une inscription latine a remplacé le

rébus d'origine : « Il est honteux de voir un soldat âgé et

davantage encore un vieillard amoureux ». Dans une autre copie

du XVIIIème siècle, c'est l'honnêteté de

la femme qui est épinglée, rebaptisée « la

femme de Putiphar ». Elle devient une femme séductrice, de « mauvaise

vie », l'Eve tentatrice de toujours. Cette femme peut aussi figurer

Vénus malmenée par les désirs de Vulcain ou une Suzanne

vénitienne, repoussant les avances empressées d'un vieillard

voyeur. Quoiqu'il en soit, l'attitude de la femme a l'air de contredire le

rébus. Il semble que l'or ne vienne pas forcément à bout

de tout. Le vieillard approche son visage, cherche un baiser. La femme refuse,

enfonce ses ongles dans son crâne chenu. Avons-nous affaire à une

courtisane ? S'agit-il d'un message désabusé sur l'amour ? Ou

est-ce plutôt une façon de railler une société déjà fixée

sur le pouvoir persuasif de l'argent ? Mais attention, si l'or vient à bout

de tout, il n'y a plus d'amour. L'arc se casse en deux et l'amour disparaît

sous un monceau d'or. L'Eros archer (archet) pour ce cas-ci remet son art à plus

tard. Le sondage est raté, brutal, le contraire du Satyre sondeur.

|

|

|

|

Le Vieillard

et la courtisane,

Agostino Carracci.

|

|

|

Bien

sûr rien n'est encore joué. Le spectateur se trouve dans la même

position qu'en face d'Orphée et Eurydice. Cette fois-ci, c'est

la femme qui doit choisir, ne pas regarder en arrière sous peine de

succomber aux baisers séniles, à l'Enfer. Que fait-elle ?

L'amène-t-elle vers le lit ? Ou écarte-t-elle les pattes

du vieux satyre ? Le spectateur est placé devant cette ambiguïté et

Agostino Carracci ne l'aide à aucun moment à conclure. L'artiste

ouvre à la lumière de Venise. Au second plan, vraiment au secret,

une autre scène de genre, sur la terrasse, scène ouverte, échappée

belle, fugue. Une femme ou un homme accoudé à un balcon, un enfant

en train de jouer, tâchant d'attraper une pomme. Déjà,

chez le petit Adam, la volonté de goûter au fruit de la connaissance,

d'en savoir plus sur le plaisir. Coincé dans une armature en osier,

l'enfant avance ses bras pour atteindre sa cible, rappel évident au

premier plan du vieillard, temps suspendu encore. De l'enfant au vieillard,

désir de jouir, le temps passe en un éclair. Et la silhouette,

tranquille, tournée vers Venise, le campanile de San Marco, vol d'oiseaux.

Le temps s'est envolé au loin, une seconde, mais reste là aussi,

fixé sur plusieurs points de la gravure. Peut-être est-ce Agostino

Carracci, ce personnage happé par Venise qui se détourne en douceur

des violences d'un monde voué à l'or. Il attend que sa femme,

Isabella, termine sa passe et laisse son fils, Antonio, à sa curiosité d'enfant.

Tout passe.

Le

jeu du montré et du caché dans ces deux dernières estampes

est particulièrement riche. D'un côté, un satyre sondant

le désir d'une femme, ce qui se cache derrière la pseudo énigme

de l'origine du monde. Et en face, un rébus à décrypter,

peut-être l'amorce d'une réponse. Agostino Carracci n'est pas

dupe et le grave de façon légère. Face au « Omnia

Vincit Amor »3 de Virgile, il appose « Ogni

cosa vince l'oro », sorte de morale à la manière de

La Fontaine. L'italien, le réel, la vie devant le latin, l'antiquité,

les mythes.

Il

faut maintenant s'arrêter sur le mot « sonder » et

sur le « rébus »... Echos des deux gravures...

D'abord la sonde sur le sexe de Vénus. Que cherche-t-il à savoir

ce satyre au sourire ? Sonder quoi ? La profondeur des eaux féminines ? « Reconnaître

par le moyen d'un plomb attaché au bout d'une corde, la profondeur d'une

eau dont on ne peut voir le fond ». Bien, mais encore ? « Sonder

le gué dans une affaire, tâcher de connaître s'il n'y a

point de danger, et de quelle façon il faudra s'y prendre ».

Comment s'y prendre avec les femmes ? Vaste question qui n'a pas fini

de préoccuper les hommes. D'abord, il est nécessaire de « sonder

le terrain, d'examiner soigneusement une affaire avant de l'entreprendre »,

puis « introduire un instrument fait exprès dans certaines

choses, pour en connaître la nature, la qualité ».

En chirurgie, on dit « reconnaître l'état d'une plaie,

en y introduisant une sonde ». Sonder, mot qui se généralise

au XVIème siècle, c'est aussi « essayer

de découvrir quelles sont les dispositions de quelqu'un. Je l'ai sondé(e)

là-dessus. Dieu qui sonde les cœurs (Bossuet) ».

Au final, « reconnaître qu'elles sont les dispositions où l'on

est ». Reconnaître les dispositions de soi et de l'autre,

sonder si l'instant est propice à l'amour, savoir si le moment est opportun, à saisir...

Entente, harmonie, musique de la sonde, soleil de plomb...

Le

rébus ensuite. « Rébus : jeu d'esprit qui consiste à exprimer,

au moyen d'objets figurés ou d'arrangements, les sons d'un mot ou d'une

phrase entière, qui reste à deviner ». Rébus,

de la formule latine de rebus quae geruntur, « au sujet des

choses qui se passent », libelle qui comportait des dessins énigmatiques.

Rébus Vénus, les choses de l'amour... Que voyons-nous ? Quel

est le message du graveur ? Que nous reste-t-il à deviner de cet admirable

jeu d'esprit que constitue chacune des gravures de cette suite ? En premier,

les sabots des satyres, les ongles des femmes : Unghie. En italien,

on pense aux expressions : cadere sotto le unghie di qualcuno (« tomber

sous les griffes de quelqu'un ») et ci manca un'unghia (« il

s'en faut d'un cheveu »). Unghie c'est-à -dire par

homophonie : Ogni : Tout, Pan, Omnia. La totalité,

hommes et femmes, tous et toutes, toutes ces estampes... En second, une cuisse

en lumière, una coscia, d'où est sorti, on s'en souvient,

Dionysos. Dans Coscia il faut entendre Cosa (chose). Per

prima cosa, avant toute chose, les cuisses, les choses, rébus in

rébus, les choses en rébus... Condensation, une phrase de choses,

une phase du tout. En troisième position, un flacon de vin à demi

versé (vino), sablier de l'ivresse. Puis la lettre C, d'où :

Vin'C, Vince (triomphe). Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait

l'ivresse. Ce vin nous gagne, victoire du vin, Dionysos encore... jusqu'au

dernier élément du rébus, l'or, L'Oro. L'or

triomphe de tout.

Tout

se mue en or, véritable alchimie-harmonie, du plomb qui sonde à l'or

final, le tout gravé sur cuivre, le métal de Vénus4.

Toute chose est vaincue par l'or. Ecoutons l'oro qui peut déguiser d'autres

sons, d'autres sens. L'or brille, le mot saute aux yeux, mais derrière

ce rébus trop clair, on peut lire d'autres sentences... L'oro s'entend

aussi loro (elles, eux). Toute chose est vaincue par elles ou les femmes

viennent à bout de tout, les femmes ou les hommes d'ailleurs. Ambiguïté des

gravures. Dans cette suite, les femmes mènent la danse, choisissent

le moment, leur plaisir ; elles viennent délicatement à bout

de tout. L'oro, c'est aussi lauro (le laurier), la couronne d'Orphée

comme celle d'Apollon, la musique, l'art du graveur. Retour à Orphée,

coda, à revoir depuis le début : Naissance de la Comédie.

Toute chose est vaincue par l'art, la musique, ou bien la musique, l'art – en

l'occurrence Les Lascives – viennent à bout de tout,

même de l'or... Agostino Carracci garde à jamais ce sourire satyre

et ce doigt sur sa bouche, un doux chut, un silence libertin.

Lionel

Dax

NOTES

1

On retrouve cette image de l'enfant relevant les tentures et l'ouverture

sur l'extérieur dans une des gravures de Bonasone : Un homme forçant

une femme sur un lit.

2 Cette « main au panier » renvoie aux masturbations du

satyre de la lascive n°9 et du vieillard de la lascive n°13.

3 Agostino Carracci s'est inspiré à plusieurs reprises (dessins,

gravures, fresques, peinture à l'huile) de ce vers de Virgile. « Omnia

Vincit Amor » : « L'amour triomphe de tout. Que l'amour

nous emporte » (Virgile). Omnia (« Tout » en

latin), représenté sous les traits du dieu Pan (« Tout » en

grec), était vaincu par Eros, Amor, Amour.

4 Le mot cuivre vient de Cyprium, c'est-à-dire l'île de

Chypre, connue pour ses importantes mines de cuivre. Chypre est aussi appelée

l'île de Vénus (Cypris).